Vorkommen und Verbreitung der Pommerschen Hütehunde

Die Region Pommern (Nordosten Deutschland, Nordwesten Polen sowie Inseln an der Ostseeküste) gilt als Herkunft der Pommerschen Hütehunde (auch bodenständige Hütehunde genannt), die sich in folgende Varietäten aufteilten:

- Pommerscher Schafpudel

- Pommerscher Hirtenhund

- Pommerscher Hütespitz

- kleiner Pommerscher Hütehund

Diese Schläge wurden bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts für den praktischen Gebrauch gezüchtet und gelten heute in dieser Form als ausgestorben, mit Ausnahme des Schafpudels. Wahrscheinlich ist, dass in vielen heutigen Hunderassen wir noch Nachfahren finden.

Der Verein für bodenständige Hütehunde

Im Jahre 1927 gründete der Tierarzt W. Wieland zusammen mit Gleichgesinnten den „Verein für bodenständige Hütehunde“, der sich dem Erhalt der damals in Pommern vorkommenden Schafhundeschläge verschrieb. Nach damaligem Verständnis wollte man aus diesen Schlägen eine oder mehrere Hunderassen entwickeln, jedoch die Bedürfnisse der Landbevölkerung in den Vordergrund stellen; die Mehrzahl der Vereinsmitglieder waren Schäfer und Viehpfleger.

Wieland hatte ursprünglich drei Typen klassifiziert:

- Weißer zotthaariger Pommersche (Typ I) / Deutscher zotthaariger Hirtenhund: Eine lokale Varietät des Schafpudels, ähnelt auch Komondor (ca. 60 cm)

- Weißer schlichthaarige Pommersche (Typ II) / Langhaariger Deutscher Hirtenhund: Ein Hund, der dem ungarischen Kuvasz gleicht, aber deutlich kleiner ist, hat einen schmalen Kopf, längerer Fang, leicht gebaut und ausgezeichnete Springer.1

- Kleiner (ca. 30 cm) meist blonder Hund (Typ III) / Deutscher oder Pommerscher Hütehund: schlicht langhaarig bis kraushaarig, ähnlich dem Puli.

Den Terminus „Hirtenhund“ wollte er einführen, zum einen, weil ihm die Analogie zu den Ungarischen Hirtenhunden passend erschien; und zum anderen, weil „Schäferhund“ zwar richtig sei, aber er in Anbetracht der Entwicklung des modernen Stockhaarigen, also des Deutschen Schäferhundes, einen unterscheidungskräftigeren Namen suchte. Der Terminus „Hütehund“ erschien ihm nur für den kleinen Typ III angemessen.

In der Folgezeit geriet ein weiterer Hundetyp in den Fokus des Vereins für bodenständige Hütehunde, nämlich ein weißer spitzartiger mit Hütehund-Qualitäten. Dieser Hütespitz oder Schäferspitz wird 1933 als einer der drei Schläge der bodenständigen Hütehunde angeführt. Die Bezeichnung „Pommerscher Hütehund“ wurde in späteren Veröffentlichungen für den schlichthaarigen, weißen Typ II verwandt; darüber hinaus wurde sie zum Oberbegriff für alle Schläge.

Das Ziel von Dr. Wieland war es also, die in Pommern vorkommenden Hütehundschläge in Reinzucht zu erhalten: den weißen pommerschen Schafpudel, den weißen Hütespitz sowie den heute ausgestorbenen weißen schlichthaarigen pommerschen Hütehund, der in seiner Erscheinung eher an Herdenschutzhunde wie den Polski Owczarek Podhalanski oder den Lipták erinnerte.

Bis 1938 wurden bereits 570 Hunde dieser Schläge in das Vereinszuchtbuch eingetragen. 1936 entstand zudem der erste offizielle Standard des Schafpudels, der bis heute als bedeutende Grundlage gilt. Während des Zweiten Weltkriegs kam die organisierte Zucht zum Erliegen; in der DDR wurde später ein freiwilliges Zuchtbuch für Herdengebrauchshunde geführt, in dem ebenfalls Schafpudel verzeichnet sind. Auch in den Registern der Arbeitsgemeinschaft Altdeutscher Hütehunde (AAH) finden sich Einträge, jedoch wurde nie eine systematische Erfassung des verbliebenen Bestandes vorgenommen. Entsprechend lässt sich die heutige Population nur schätzen – man geht von etwa 80 bis 100 Tieren aus, von denen jedoch viele nicht mehr zuchttauglich sind. 2

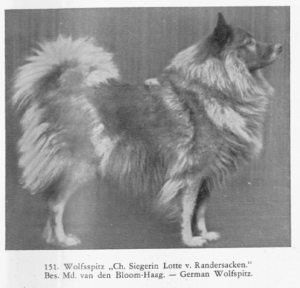

Beschreibung des Hütespitzes der Fachschaft für bodenständige Hütehunde (1939):

„Er ist mittelgroß, stehohrig, wirkt gedrungen und hat gut mittellanges Stockhaar. Wie sein Name sagt, hat er ein kleines, straffes, abgerundetes Stehohr, dessen Ränder und Inneres gut behaart sind. Sein mittellanges Stockhaar hat gute Unterwolle, die sich aber nach der Jahreszeit richtet. Die starke Entwicklung der Grannenhaare am Hals und an den Backen bedingt den Schnurrbart die Mähnenbildung. Seidiges oder weiches Haar findet man bei arbeitenden Spitzen nicht. Die Rute ist kurz, hart und buschig behaart, hat keine Fahne und wird meist nicht gerollt über dem Rücken getragen. Im übrigen muß sich die Fachschaft vorbehalten,[…] später den einen oder anderen örtlich begrenzten Schlag anzuerkennen.“ 3

Hütespitz und bodenständige Hütehunde nach Zimmermann

Hütespitz, Schäferspitz, einer der drei Schläge der bondenständigen Hütehunde. Der Schäferspitz ist ein mittelgroßer, stehohriger, gedrungen wirkender Hund mit übermittellangem Stockhaar. Die Ohrform des Schäferspitzes ist ein kleines straffes Stehohr mit abgestumpfter Spitze, Ohrinneres und Ohrränder sind gut behaart. Die Behaarung des Schäferspitzes ist ein gut mittellanges Stockhaar. Unterwollbildung ist vorhanden, richtet sich aber nach dem Wechsel der Jahreszeiten. An den Backen und in der Halsgegend sind die Grannenhaare besonders stark entwickelt und bilden so das Rassekennzeichen des Schnurrbartes und der Mähnenbildung. Jeder Anflug von seidigem oder auch nur weichem Haar entwertet unbedingt. Die Rute ist buschig und hart behaart, sie hat keine Fahne und wird meistens abwärts getragen.

Bodenständige Hütehunde kommen bei den Schäfern hauptsächlich in drei Schlägen vor: als Schafpudel, pommerscher Hütehund und Hütespitz. Der Hütehund als Gebrauchshund muß jeden Tag viele Stunden lang und bei jedem Wetter seinen Dienst bei der Herde versehen. Ein wetterfestes Haarkleid ist deshalb erste Vorbedingung für ihn. Sein Dienst verlangt aber auch von ihm, daß er sich dauern in beschleunigter Gangart bewegt, und zwar meistens auf recht unebenem Boden, sein Gebäude, d. h. seine Knochen und seine Muskeln müssen daher so beschaffen sein, daß er diese Arbeit leisten kann. Er soll auch ein guter Futterverwerter sein, denn große Ansprüche an Pflege und Wartung hat er nicht zu stellen. Diese harten Daseinsbedingungen haben bei Schäfern einen mittelgroßen, muskulösen, aber nicht übertstreckten Hund mit sehr kräftiger Kopf- und Fanbildung und sehr harter, dichter Behaarung geschaffen. Der Hütehund ist wachsam, ohne jede Nervosität und unnötige Kläfferei. Menschen und allen anderen Erscheinungen seiner Umwelt tritt er unbefangen gegenüber, und gerade diese guten Eigenschaften lassen ihn als Haus- und Familienhund geeignet erscheinen. In dem bedeutendsten Verbreitungsgebiet der Hütehunde ist die Bevölkerung hauptsächlich landwirtschaftlich eingestellt. Diese drei heimatlichen Schläge zu halten, ihre Leistung zu erhöhen und die Form ihres Arbeitsgebäudes zu verbessern, hat sich die „Fachschaft für bodenständige Hütehunde“, Sitz Stettin, zum Ziel gesetzt. Ausschlaggebender Wert legt sie auf die Wesenseigenschaften und trägt nur Hunde in das Zuchtbuch ein, deren Eltern ihre Eignung zum Herdendienst bewiesen haben, s. a. Pommerscher Hütehund, Schafpudel und Hütespitz. 4

In dem umfassenden Werk von Max von Stephanitz über die deutschen Schäferhunde befindet sich ein Bild von einem Pommerschen Schäferhund:

Der Hütespitz nach Räber

Der schweizer Kynologe Hans Räber (1918-2008) schreibt in seiner „Enzyklopädie der Rassehunde“ von 1980 über den Pommerschen Hütespitz folgendes:

In der Literatur wird meistens ein weiß gefärbter Schäferhund aus Pommern erwähnt. Tatsache ist jedenfalls, dass um das Jahr 1700 diese weißen Hütespitze in Pommern wohl recht häufig waren und man deshalb annahm, die weißen Spitze seien ursprünglich von da hergekommen. So hießen sie denn auch in Süddeutschland allgemein „Pommer“ oder „Pommerle“, dies im Gegensatz zu den schwarzen „Mannheimer“, oder „Spitzer“, wie ihn die Schwaben nannten.5

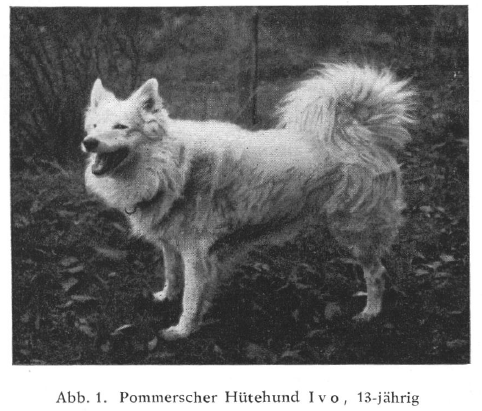

Das Hütespitz-Verhalten nach Wolfgang Luther

Im Jahr 1951 veröffentlichte Wolfgang Luther detaillierte Beobachtungen über den pommerschen Hütespitz „Ivo“. Der Bericht gibt spannende Einblicke in die Verhaltensweisen dieser selten gewordenen Hunderasse und zeigt, wie stark ihre Instinkte auch ohne gezielte Dressur ausgeprägt sind. Ivo, ein reinrassiger Hütespitz-Rüde, wuchs in städtischen Verhältnissen auf und erhielt nur die übliche Grundausbildung – ohne spezielles Training als Hütehund. Die beschriebenen Verhaltensweisen sind daher als Ausdruck des natürlichen Instinkts dieser Rasse besonders wertvoll.

Wesentliche Eigenschaften des Hütespitzes

Eine der wichtigsten Grundeigenschaften von Hütehunden ist der enge Kontakt zu ihrem Menschen. Der pommersche Hütespitz gilt nach K. Lorenz (1950) als typischer „Aureus-Hund“. Sein Ziel ist es, stets in Rufweite zu bleiben, Aufträge auszuführen und vom Halter beachtet zu werden. Da Hirten in der Regel optische Zeichen statt Zurufe verwenden, ist der Hütespitz vor allem ein „Augentier“. Auch Ivo reagierte besonders sensibel auf visuelle Signale, etwa bei Fahrradausflügen, wo schon eine kleine Kopfbewegung seines Halters ausreichte, um ihn korrekt in eine Seitenstraße zu lenken. Der Geruchssinn ist im Vergleich zum Deutschen Schäferhund weniger stark ausgeprägt.

Wahrnehmung und Jagdinstinkt

Beobachtungen zeigen, dass Ivo Personen zunächst anhand ihrer äußeren Erscheinung beurteilte. Verwechslungen kamen vor, wenn fremde Menschen ähnliche Kleidung wie seine Familie trugen. Sein Verhalten bei Wildwitterung deutet ebenfalls auf visuelle Orientierung hin: Statt Fährten mit der Nase aufzunehmen, suchte er mit erhobenem Kopf – ähnlich wie Windhunde.

Wichtig ist jedoch der Unterschied zum Jagdtrieb anderer Rassen: Der Instinkt zu Töten fehlt nahezu vollständig. Zwar jagte Ivo Katzen oder Hasen, doch sobald sich die Beute stellte, brach er die Verfolgung ab. Gegenüber Kleintieren wie Kaninchen oder Hamstern zeigte er keinerlei Aggression. Das „Totschütteln“ von Spielzeug oder Pantoffeln war bei ihm ein Spielverhalten ohne funktionalen Bezug zum Jagdinstinkt.

Hüteverhalten: Instinktives Treiben

Das Treiben und Zusammenhalten einer Herde basiert auf der Verknüpfung von Jagdinstinkten und dem Verhalten der Herde. Bei Ivo zeigte sich dieses Instinktverhalten sogar ohne Ausbildung. In Menschenmengen versuchte er, Nachzügler anzutreiben und die „Spitze“ zu bremsen – ein typisches Hüteverhalten.

Ein bemerkenswertes Erlebnis schilderte Luther in einer Parkanlage: Ein Schaf hatte sich weit von seiner Herde entfernt. Ohne jemals Schafe gehütet zu haben, führte Ivo das Tier ruhig und gezielt zurück zur Herde – ganz ohne Bellen oder Drohen. Als das Schaf ein zweites Mal ausbrach, brachte er es erneut zuverlässig zurück. Dieses Verhalten entsprach dem eines ausgebildeten Schäferhundes und zeigte die angeborene Präzision seiner Hüteinstinkte.

Kampfverhalten und Sozialverhalten

Beim Betreten fremder Reviere nahm Ivo eine von Konrad Lorenz (1943) beschriebene „Demutstellung“ ein: Er bot dem Gegner den Hals dar – nicht als Zeichen von Unterwürfigkeit, sondern als Ausdruck gespannter Kampfbereitschaft. Degeneriertes Kampfverhalten bei anderen Hunden kann jedoch zu gefährlichen „Killern“ oder „Heimtückern“ führen, wie Luther betont. Ivo selbst war wenig kampflustig und wich Konfrontationen eher aus.

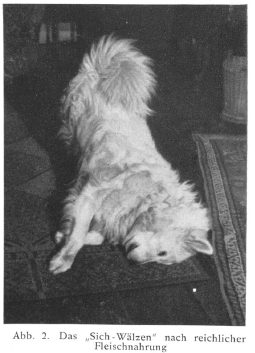

Das Sich-Wälzen – Instinkt mit Ursprung in der Wildnis

Ein weiteres typisches Verhalten war Ivos häufiges Wälzen nach dem Genuss von Fleischmahlzeiten. Dabei rieb er besonders seine Schnauze an Teppichen oder rauen Unterlagen. Dieses Verhalten diente ursprünglich dazu, Blutreste nach dem Zerreißen von Beutetieren zu entfernen. Obwohl beim Haushund der praktische Nutzen entfällt, bleibt der Trieb stark erhalten. Gelegentlich zeigte Ivo dieses Verhalten auch ohne Fütterung – als Ausdruck allgemeinen Wohlbefindens. Interessanterweise wälzte er sich nie auf stark riechenden Objekten, was darauf hindeutet, dass es sich um einen von der „Beuteüberdeckung“ unabhängigen Instinkt handelt. 6

Die Beobachtungen an Ivo verdeutlichen, wie stark die instinktiven Anlagen des pommerschen Hütespitzes auch ohne Dressur ausgeprägt waren. Seine enge Bindung zum Menschen, seine visuelle Orientierung, das fehlende Aggressionspotenzial gegenüber Beutetieren und sein klar erkennbares Hüteverhalten machen ihn zu einem faszinierenden Beispiel für die ursprüngliche Arbeitsweise dieser Rasse. Die detailreichen Aufzeichnungen Wolfgang Luthers liefern wertvolle Erkenntnisse über die Verhaltensweisen und das Verständnis der genetisch verankerten Instinkte von Hütehunden.

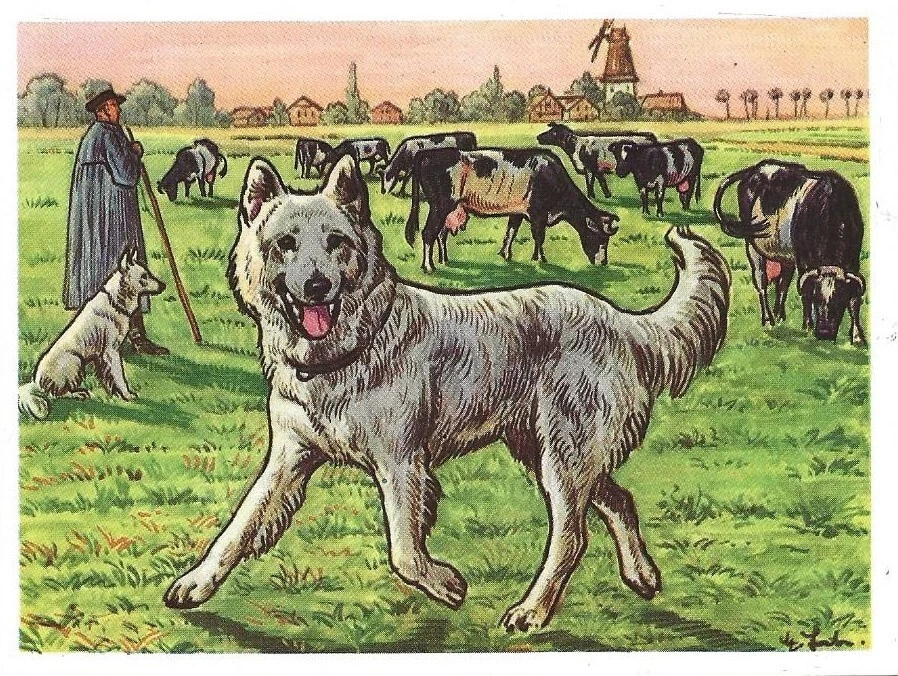

Der Hütespitz auf einer Sammelkarte

Auf der Rückseite der Karte: Der Hütespitz ist trotz seines Namens kein niedrig gestellter, quadratisch gebauter Spitz, sondern mit seinem gestreckten Körper auf verhältnismäßig hohen Beinen ein echter Laufhundtyp. Die straffen Stehohren könnten seinen Namen veranlaßt haben. Das dichte, meist weiße Haarkleid mit reichlicher Unterwolle macht ihn wetterfet und für alle Hütearbeiten brauchbar, selbst für die großen Rinderherden der norddeutschen Tiefebene. Als Stadthund dürfte er sich weniger eignen. Die schwarze Farbe von Nase, Lippen, Lider und das dunkle Augen lassen erkennen, daß er trotz strahlend weißen Felles keine ausgebleichte Albinoform ist. Schulterhöhe 55 – 60 cm.

Verwendung und Einsatz der Pommerschen Hütehunde

Die Notwendigkeit, einen Hund zum Hüten heranzuziehen, das heißt vor allem zum „Wehren vor der Frucht“, ergab sich durch die Ausdehnung der intensiv genutzten landwirtschaftlichen Anbauflächen und die zunehmende Besiedlungsdichte. So entstand der kleinere, beweglichere Hütehund.

Diese Entwicklung vom Hirten- zum Hütehund ging allmählich vor sich und hauptsächlich in solchen Gegenden, wo der Boden am intensivsten genutzt wurde wie in den Weizen- und Rübengebieten Mittel- und Norddeutschlands, während sich in Süddeutschland noch bis heute die alten Formen erhalten haben. Man kann allerdings zwischen den genannten Herden-/Gebrauchshundformen nicht klar trennen, weil zahlreiche übergangsformen existieren, die durch Kreuzungen entstanden sind und die die bodenständigen, örtlichen Schläge darstellen.

In Deutschland werden als Hütehunde der Altdeutsche Schäferhund (Alt-Württemberger-Schäferhund, Alt-Thüringer-Schäferhund), der Schafpudel, der Pommersche Hütehund, der Hütespitz und der Deutsche Schäferhund eingesetzt. In Baden-Württemberg sind von diesen Formen der Alt-Württemberger-Schäferhund, der Deutsche Schäferhund sowie zahlreiche Misch- und übergangsformen anzutreffen.

In der vorliegenden Arbeit wurden 50 Betriebe, die standortgebundene oder Wanderschafhaltung betreiben, hinsichtlich der Ausbildung und des Einsatzes von Hütehunden in der Schafhaltung untersucht.

Grundlage der Untersuchung war ein Fragenkatalog, der den Schäfern bei einem Besuch vorgelegt und gemeinsam mit ihnen ausgefüllt wurde. In diesen Betrieben wurden insgesamt 178 Hütehunde gehalten, davon waren 28 Deutsche Schäferhunde, 30 Altdeutsche, d.h. Alt-Württemberger, und 120 Kreuzungen. Auffällig ist bei den sogenannten Leistungshüten, die von den Schafzuchtverbänden veranstaltet werden, die große Anzahl von Deutschen Schäferhunden, die im Verhältnis zum Einsatz dieser Rasse in der Praxis überrepräsentiert sind. Ein Grund dafür könnte die Mitgliedschaft im Deutschen Schäferhundeverein sein; die Hunde sind züchterisch erfaßt und können bei Nichteignung zum Herdengebrauchshund leicht an Liebhaber verkauft werden. Die befragten Schäfer haben hinsichtlich des Einsatzes der verschiedenen Rassen unterschiedliche Meinungen, die nicht selten Anlaß zu recht heftigen Streitereien geben.

Eine Gruppe vertritt die Ansicht, daß der Deutsche Schäferhund im Vergleich zu dem Altdeutschen durch die Stehohren und das kurze Fell nicht widerstandsfähig genug ist und insgesamt eine schlechtere Kondition aufweist.

Die andere Gruppe dagegen ist der Meinung, daß manche Schäfer den Altdeutschen beim Hüten nur deshalb bevorzugen, weil er billiger ist. Jeder Schäfer verlangt aber ohne Rücksicht auf die Rasse von einem Hütehund ein lebhaftes, jedoch nicht aufgeregtes und nervöses Wesen mit einem gut ausgeprägten Verteidigungstrieb. Besonders wichtig ist die natürliche Veranlagung zum Hüten. Ausbildung der Hütehunde Bevor ein Junghund in den einzelnen Hüteleistungen ausgebildet wird, müssen ihm unbedingt Gehorsamsübungen wie „Sitz!“ „Platz!“ usw. beigebracht werden. Die eigentliche Abrichtung beginnt zwischen dem 9. und 12. Lebensmonat und dauert ungefähr 12 bis 24 Monate. In der Regel bilden die Schäfer ihre Hunde selbst aus. 7

Weiterführende Literatur zum Thema

- Die Hunderassen. Ein Handbuch für Hundeliebhaber und Züchter. Aga Gräfin vom Hagen, Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, Potsdam, 1935

- Die Hütehundschläge Pommerns – Der Hund. Bd. 1, W. Wieland, 1926

- Der Schäferspitz Ein Bindeglied von Spitz und Schäferhund?

Quellenangaben:

- Bild Hütespitz: Das Lexikon der Hundefreunde

- Bild Bodenständiger Hütehund, Ausschnitt aus Ahnentafel: Mit freundlicher Genehmigung von © Ireck Andreas Litzbarski Flickr: https://www.flickr.com/photos/94791180@N06/

- Bild Pommerscher Schäferhund aus Der deutsche Schäferhund in Wort und Bild, Max von Stephanitz, München 1921

- Ein Handbuch für Hundeliebhaber und Züchter, Aga Gräfin vom Hagen, Potsdam, 1935 ↩︎

- Der deutsche Schafpudel, Hartmut Mohr ↩︎

- Kynegetikos: Bodenständige Hütehunde – Schlußteil. In: Rundschau für Jagd und Hundesport. Bd. 17, Nr. 4/5, Mai 1939. ↩︎

- Das Lexikon der Hundefreunde, Heinrich Zimmermann, 1934 ↩︎

- Enzyklopädie der Rassehunde, Hans Räber, Stuttgart, 1993 ↩︎

- Beobachtungen über angeborene Verhaltensweisen bei einem pommerschen Hütehund. Zeitschrift für Tierpsychologie. Bd. 8, Heft 3, Wolfgang Luther, Marburg 1951 ↩︎

- Aktuelle Arbeiten zur artgemäßen Tierhaltung, Ausbildung und Einsatz von Hütehunden in der Schafhaltung, S. Karst 1979 ↩︎