Die Hüftgelenksdysplasie (kurz HD) ist eine Skelettveränderung, die insbesondere große und schwere Hunde betrifft. Es handelt sich dabei um eine Deformation an der Hüftgelenkspfanne und dem Femurkopf (Oberschenkelkopf). Die Knochen dieses Gelenks sollten passgenau ineinander passen sowie die Gelenkspfanne groß genug ausgebildet sein, um den Femurkopf genug Stützfunktion zu geben. Ist dies nicht der Fall, spricht man von einer HD in verschiedenen Schweregraden. Diese Veränderung führt im Laufe des Hundelebens zu einer ungleichmäßigen Abnutzung, welche sich ungünstig auf die Knorpelschicht auswirkt, welche mit der Zeit immer dünner wird. Es kann im schlimmsten Fall zu Absplitterungen der Knochen oder Knorpel kommen, welche sehr schmerzhaft in der Gelenkskapsel verbleiben, werden sie nicht operativ entfernt. Für gewöhnlich zeigen sich typische Verschleißerscheinungen in der Hüfte durch den Abbrieb und dünner werdenden Knorpelschicht, bei älteren Hunden. Bei schweren und großen Hunden schreitet diese Abnutzung der Gelenke und Knorpel schneller voran. Leider sind nicht selten bereits Welpen von dieser Knochenerkrankung betroffen.

Woher kommt die Hüftgelenksdysplasie?

Die Hüftgelenksdysplasie kann genetisch, also erblich bedingt auftreten. Besonders bei großen und schweren Hunden können Gelenkerkrankungen weiter vererbt werden. Diese Veranlagung taucht in einigen Zuchtlinien auf, sodass eine Weitervererbung stattfinden kann. Daher ist es wichtig, Hunde die in die Zucht gehen sollen, durch eine Testung per Röntgen zu üperprüfen und bei einem höheren Schweregrad von der Zucht auszuschließen.

Die Ernährung nimmt auch Einfluss auf den Krankheitsverlauf, ist aber nicht Ursache für eine HD. Eine fehlerhafte bzw. mangelhafte Ernährung kann im Welpenalter, wenn sich das Skelett unproportional zum Gewicht entwickelt, ungünstig beeinflussen. Wächst der Welpe durch zu hohe Energiezufuhr zu schnell heran, können Fehlentwicklungen des Skeletts die Folge sein. So ist der Bedarf an Calcium und Phosphor in der Entwicklungsphase erhöht und das Calcium-Phosphor Verhältnis ist entscheidend. Bei einer Unterversorgung mit beiden Mineralien entstehen weiche und instabile Knochen. Bei kommerziellen Futterarten kann häufig eine Mineralien-Überdosierung beobachtet werden. Dies führt zu einer übermäßigen Einlagerung beider Mineralstoffe und infolgedessen zu spröden Knochen.

Als Dritten Faktor, der eine HD ungünstig beeinflusst, sind wiederkehrende starke Überlastungen des Bewegungsapparates im frühen Entwicklungsstadium des Hundes zu nennen. Leider kann auch eine einmalige, zu heftige Überlastung zu einer Veränderung in der Gelenkspfanne führen.

Je häufiger der Hund starken Bewegungsabläufen ausgesetzt ist, desto schneller verschleißt seine Hüfte.

Woran man die Hüftgelenksdysplasie erkennt

Eine HD ist schmerzhaft, wodurch der Hund eine zunehmende Bewegungseinschränkung zeigt. Der Gang wird instabilen, die Hunde gehen im Schongang und haben Schwierigkeiten beim Aufstehen und Hinlegen. Typisch ist auch, dass nach dem mühsamen Aufstehen und einer Einlaufzeit die Beschwerden zurück gehen. Leider wird die HD oftmals als Alterserscheinung in Kauf genommen, ohne sie richtig zu behandeln. Eine HD ist nicht heilbar, sie kann lediglich so früh wie möglich positiv beeinflusst und hinaus gezögert werden und damit eine dauerhafte Lahmheit des Hundes.

In besonders schweren Fällen lässt sich nur noch durch eine OP ein unbeschwertes Leben für den Hund ermöglichen. Dabei gibt es mehrere Operationsmöglichkeiten bis hin zum künstlichen Hüftgelenk.

Schweregrad und Einordnung der HD

Die HD wird je nach Schweregrad in fünf unterschiedliche Grade (A-E) und Formen eingeteilt.

Darüber hinaus gibt es die gesonderte Beurteilung wie beispielsweise HD-A1 oder HD-A2 zur genaueren Einordnung.

HD-A = HD frei

HD-B = Übergangsart

HD-C = HD leichtgradig

HD-D = HD mittelgradig

HD-E = HD hochgradig

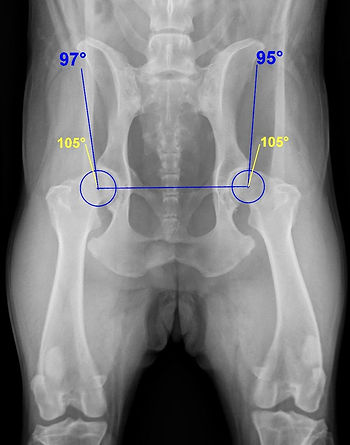

Der Norberg-Winkel wird immer noch am häufigsten zur Abschätzung des Schweregrades einer Hüftgelenksdysplasie verwendet. Die gelben Schenkel geben den minimalen Grenzwert für HD-Freiheit, die blauen Schenkel den tatsächlichen Winkel an. Der blaue Kreis markiert jeweils den Oberschenkelkopf.

Kritik an dieser Messmethode

Obwohl der Norberg-Winkel seit seiner Einführung in den 1960er Jahren als ein wichtiges Instrument zur Beurteilung der Hüftdysplasie (HD) beim Hund gilt, ist seine Messgenauigkeit nicht unumstritten. Ein zentraler Kritikpunkt liegt in der subjektiven Bestimmung des Mittelpunkts des Femurkopfes auf dem Röntgenbild. Da dieser Punkt nicht immer eindeutig definiert ist, kann es zwischen verschiedenen Untersuchern zu Schwankungen in der Winkelmessung kommen, was die Vergleichbarkeit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse beeinträchtigt. Historisch gesehen stellte der Norberg-Winkel einen der ersten standardisierten Versuche dar, die Hüftgelenkskonfiguration quantitativ zu bewerten. Angesichts der Herausforderungen bei der exakten Bestimmung des Femurkopfmittelpunkts beim Norberg-Winkel haben sich präzisere Analyseverfahren etabliert. Diese stützen sich auf unmissverständliche anatomische Orientierungspunkte am Becken und Oberschenkelknochen, um eine zuverlässigere und weniger interpretationsabhängige Bewertung der Hüftgelenksdysplasie zu gewährleisten.

Es gibt mehrere präzisere Analyseverfahren, die die Limitationen des Norberg-Winkels zu überwinden versuchen. Hier sind einige der wichtigsten:

- PennHIP (University of Pennsylvania Hip Improvement Program): Dieses Verfahren wurde in den späten 1980er Jahren entwickelt und verwendet drei verschiedene Röntgenaufnahmen, um die passive Hüftgelenkslaxität (Gelenkspalt) quantitativ zu messen. Der sogenannte Distraktionsindex (DI) gibt an, wie locker das Hüftgelenk ist. Ein niedriger DI deutet auf ein festeres Gelenk hin. PennHIP erlaubt eine frühere Beurteilung (ab 16 Wochen) und gilt als genauerer Prädiktor für die Entwicklung von Hüftarthrose als der Norberg-Winkel. Es basiert auf der Messung des tatsächlichen Spiels im Gelenk unter standardisierten Bedingungen.

- OFA-Methode (Orthopedic Foundation for Animals): Die OFA verwendet eine einzige, standardisierte Röntgenaufnahme in gestreckter Position und beurteilt das Hüftgelenk phänotypisch (nach dem äußeren Erscheinungsbild) anhand verschiedener anatomischer Kriterien. Erfahrene Veterinärradiologen bewerten die Form und Passung von Hüftkopf und Gelenkpfanne und vergeben eine von sieben Kategorien (exzellent, gut, fair – normal; grenzwertig; leicht, mittelgradig, hochgradig dysplastisch). Obwohl die OFA-Methode weit verbreitet ist und eine gute Übersicht über den Zustand des Gelenks bietet, ist sie subjektiver als PennHIP und kann die tatsächliche Gelenklaxität in der gestreckten Position maskieren.

- Radiographische Messungen basierend auf eindeutigen anatomischen Landmarken: Neben PennHIP gibt es auch andere Ansätze, die versuchen, objektivere Messpunkte am Becken und Oberschenkelknochen zu definieren, um Winkel und Abstände zu bestimmen. Diese Methoden zielen darauf ab, die Variabilität zu reduzieren, die durch die subjektive Bestimmung des Femurkopfmittelpunkts entsteht. Beispiele hierfür sind spezifischere Winkelmessungen oder die Beurteilung der Überdeckung des Femurkopfes basierend auf klar definierten knöchernen Strukturen des Acetabulums (der Gelenkpfanne). Diese Ansätze können in Kombination mit oder als Weiterentwicklung des traditionellen Norberg-Winkels eingesetzt werden.

Diese präziseren Analyseverfahren, insbesondere PennHIP, liefern quantitativere und weniger subjektive Daten über die Hüftgelenkskonfiguration und -laxität, was zu einer zuverlässigeren Beurteilung des HD-Risikos und einer besseren Zuchtauswahl beitragen kann.

Allerdings sollten Aufwand und Kosten im Verhältnis stehen. Der PennHIP ist mit hohen Kosten verbunden und der Tierarzt muss für diese Methode zertifziert sein. Die oben genannte OFA wird vor allem in den USA eingesetzt.

Die Verantwortung liegt in der Hand der Züchter und Welpenkäufer

Die Eindämmung und letztendliche Reduktion der Hüftgelenksdysplasie (HD) erfordert ein gemeinsames Engagement von Züchtern und Welpenkäufern. Innerhalb der Zuchtvereine tragen Züchter eine maßgebliche Verantwortung, indem sie ihre Zuchttiere einer obligatorischen Röntgenuntersuchung unterziehen lassen, um deren Hüftgelenke zu beurteilen.

Beim Großspitz erfolgt diese wichtige Untersuchung in der Regel ab einem Alter von etwa 13 bis 15 Monaten, um eine präzise Beurteilung der Hüftbeschaffenheit und eventueller Lockerheit zu gewährleisten. Der konsequente Ausschluss vorbelasteter Hunde aus der Zucht ist ein entscheidender Schritt, um die Weitervererbung der HD zu minimieren. Verantwortungsvolle Züchter leisten somit einen unschätzbaren Beitrag im Kampf gegen diese Erkrankung, indem sie beispielsweise Hunde mit leichter HD (HD-C) nur mit HD-freien (HD-A) Partnern verpaaren und Tiere mit ausgeprägteren Befunden (ab HD-C) nicht in die Zucht nehmen.

Nicht nur für Zuchthunde ist diese Untersuchung von Bedeutung: Auch für jeden Hundehalter ist eine frühzeitige Röntgenuntersuchung aufschlussreich, um ein klares Bild von der Hüftgesundheit des eigenen Tieres zu erhalten und gegebenenfalls rechtzeitig präventive oder therapeutische Maßnahmen einzuleiten.

Quellenangabe

wikimedia