Das Bochumer Kuhhirten-Denkmal erinnert an eine Zeit, in der das Stadtbild von Viehtrieb und Landleben geprägt war. Lange bevor Industrie und Bergbau das Ruhrgebiet formten, bestimmten Hirten mit ihren Herden und Hunden das tägliche Geschehen auf den Straßen Bochums. Das 1908 errichtete Denkmal ehrt nicht nur die Kuhhirten selbst, sondern auch ihre vierbeinigen Helfer – jene robusten Hütehunde, die unermüdlich dafür sorgten, dass Kühe, Schweine und Schafe sicher auf die Weiden und zurück in die Stadt geführt wurden.

Der im Denkmal dargestellte Hund steht stellvertretend für diese treuen Arbeitspartner, zu denen auch der Pommersche Hütespitz zählt – ein ursprünglicher Vertreter der altdeutschen Hütehunde. Mit seinem stämmigen Körperbau, der kecke, aufmerksame erhobene Kopf und die charakteristischen Stehohren, verkörperte der Hütespitz die typischen Merkmale jener vielseitigen Arbeitshunde, die einst in Nord- und Mitteldeutschland verbreitet waren. So verbindet das Bochumer Kuhhirten-Denkmal auf eindrucksvolle Weise die lokale Erinnerungskultur an das ländlich-bäuerliche Erbe mit der Geschichte der altdeutschen Hütehundeschläge – insbesondere des Hütespitzes, der heute als beinahe vergessener, aber bedeutender Teil dieser Tradition gilt.

Das erste Kuhhirten-Denkmal von 1908

Das erste Kuhhirten-Denkmal wurde nach Entwürfen von August Schmiemann aus Münster geschaffen und am 29. Mai 1908 auf dem Bochumer Marktplatz feierlich enthüllt. Die etwa 2,20 Meter hohe Figur ohne Sockel stellte einen Kuhhirten dar und war zusätzlich mit einer Reliefplatte versehen.

Das Denkmal erinnerte an die Tradition des städtischen Viehtriebs, bei dem Kühe und Schweine täglich von Hirten über die Straßen auf die Weiden, die sogenannte Vöde, geführt wurden. Während die Schweinehirten später auszogen und kürzere Wege zurücklegten, hatten die Kuhhirten lange Weidezeiten von frühmorgens bis abends. Auf dem Rückweg wurden die Tiere an Viehtränken, vermutlich am heutigen Stadtparkteich und am Schwanenmarkt, getränkt.

Fritz Kortebusch – der bekannteste Kuhhirte Bochums

Mit dem Denkmal wird allgemein Diederich Henrich Kortebusch (1818–1866) verbunden, der unter dem volkstümlichen Namen „Fritz Kortebusch“ bekannt ist. Er war von 1850 bis 1866 städtischer Kuhhirte in Bochum. Entgegen verbreiteter Annahme war er jedoch nicht der letzte Kuhhirte der Stadt – der Viehtrieb wurde noch einige Jahre nach seinem Tod fortgeführt. 1

Alltag des Viehtriebs

Es muss ein beeindruckendes Schauspiel gewesen sein, wenn über 150 Kühe durch die Bochumer Straßen geführt wurden, und nicht jeder Anwohner war darüber erfreut, wie 1901 der evangelische Pfarrerssohn und Bochumer Kaufmann Max Seippel (1850–1913) beschreibt:

„Bis in das 6. Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts hinein trieben die Bochumer ihr Vieh auf die Vöhde, und es war nicht immer ein angenehmes Bild, welches sich dann in den engen Straßen der Stadt zeigte. Wenig angenehm war es auch, wenn der Hirt in der Morgenfrühe kräftig in’s Horn stieß, und manche Verwünschung mag der blasende Heerdenführer sich wohl von Denjenigen auf’s Haupt geladen haben, die gern noch länger auf weichem Lager die harten Sorgen und Arbeiten des Lebens verträumt hätten.“ 2

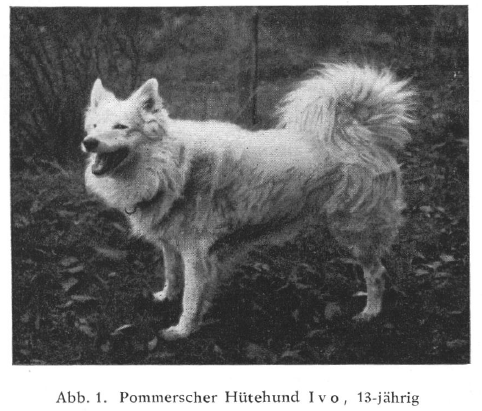

Vermutlich handelt es sich bei dem abgebildeteten Hütehund um eine Variante des Pommerschen Hütespitz, der nicht nur Schafe, sondern auch Kühe und Schweine treiben konnte und den notwendigen Hackenbiss beherrschte.

Der Hund am Denkmal – ein Hütehund

Auffällig ist, dass das Denkmal neben dem Hirten auch einen Hund zeigt. Dieser steht stellvertretend für die treuen Begleiter der Viehhirten, die beim Treiben und Hüten der Tiere halfen. Hütehunde waren unverzichtbar, um große Herden zu kontrollieren, Wege freizuhalten und Tiere in geordneter Weise auf die Weiden und zurück in die Stadt zu bringen.

Der Pommersche Hütespitz

Unter den historischen Hütehunden in Norddeutschland und Pommern befand sich auch der Pommersche Hütespitz – ein bodenständiger Hütehund, der eng mit den größeren Formen des deutschen Spitz verwandt war.

Er unterschied sich deutlich von den heutigen Zwerg- oder Kleinspitzen, die als Begleithunde gezüchtet werden.

Merkmale des Hütespitzes:

- mittelgroß bis groß, kräftig gebaut

- aufrecht getragene Stehohren

- übermittellanges Stockhaar

- Widerristhöhe bis ca. 57 cm, Gewicht um 23 kg (beispielhaft dokumentiert bei dem Rüden „Ivo“)3

Diese Hunde wurden sowohl für das Treiben von Schafen, Rindern und Schweinen eingesetzt als auch zum Bewachen der Weiden.

Verbindung von Denkmal und Hütespitz

Das Bochumer Kuhhirten-Denkmal steht nicht nur für die Tradition des Viehtriebs in der Stadt, sondern erinnert zugleich an die wichtige Rolle von Hütehunden. Die Darstellung des Hundes im Denkmal verweist auf diese Arbeitshunde, die unverzichtbare Helfer der Hirten waren. Der Pommersche Hütespitz gehört zu den dokumentierten regionalen Hütehundeschlägen, die für solche Aufgaben eingesetzt wurden – kräftige, spitzartige Hunde, die in der Lage waren, auch Kühe und Schweine zu treiben. Damit schlägt das Denkmal eine Brücke zwischen der städtischen Erinnerungskultur Bochums und der Geschichte der bodenständigen Hütehunde, aus denen sich auch Linien des heutigen Spitz ableiten lassen.

Passend zum Thema

Altdeutsche Hütehunde

Herkunft der altdeutschen Hütehunde Altdeutsche Hütehunde stellen eine historisch gewachsene Gruppe deutscher Arbeitshunde dar, deren Entwicklung eng mit den regionalen Anforderungen der Hirten verbunden ist. Es wird angenommen, dass sich…

Der pommersche Hütespitz

Vorkommen und Verbreitung der Pommerschen Hütehunde Die Region Pommern (Nordosten Deutschland, Nordwesten Polen sowie Inseln an der Ostseeküste) gilt als Herkunft der Pommerschen Hütehunde (auch bodenständige Hütehunde genannt), die sich…

Quellenangaben:

- Bochumer Zeitpunkte. Stadtgeschichte, Heimatkunde und Denkmalpflege. Nr. 40

- https://www.wikiwand.com/de/Kuhhirtendenkmal

- Bochum Tourismus: Kuhhirten-Denkmal ↩︎

- Bochum einst und jetzt. Ein Rück- und Rundblick bei der Wende des Jahrhunderts. Max Seippel, Bochum 1901 ↩︎

- Beobachtungen über angeborene Verhaltensweisen bei einem pommerschen Hütehund. Wolfgang Luther, Artikel in „Zeitschrift für Tierpsychologie“. Bd. 8, Heft 3, 1951 ↩︎