Die Progressive Stäbchen-Zapfen Degeneration (eng.: Progressive rod-cone degeneration, prcd) zählt zu den progressiven Retinaatrophien (PRA)

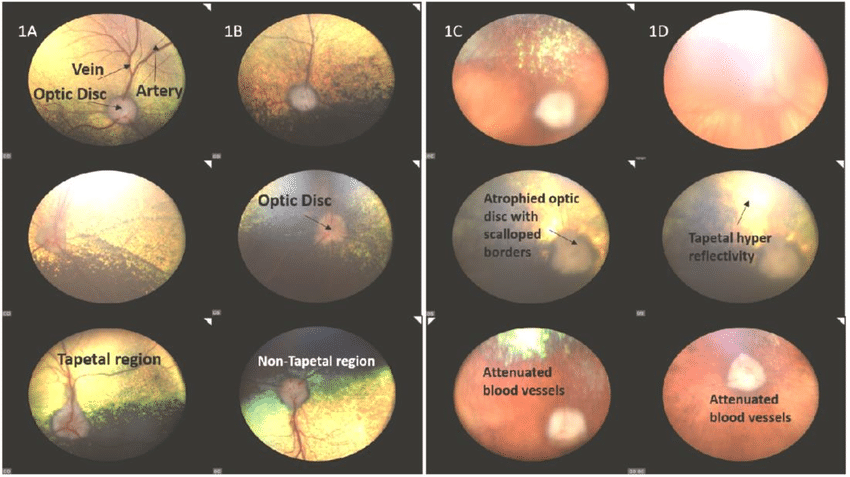

1A und 1B zeigen einen gesunden Augenhintergrund eines normalen Hundes mit gut abgegrenzten Venen und Arterien.

Eine erhöhte Reflektivität des Tapetum lucidum (Pfeil) und Pigmentveränderungen sind in Bild 1C zu sehen, das das Auge eines von PRA betroffenen Hundes zeigt. In Bild 1D sind verkleinerte Arterien und eine Gefäßverengung (Pfeil) zusammen mit einem gräulichen Sehnervenkopf zu erkennen. 1

Die Progressive Stäbchen-Zapfen Degeneration (prcd) ist eine Form der progressiven Retinaatrophie (PRA), einer Gruppe erblicher Augenerkrankungen, die durch einen fortschreitenden Abbau der Netzhaut (Retina) gekennzeichnet sind und unweigerlich zur Erblindung führen. Die Retina, die innere Auskleidung des Augenhintergrunds, ist essenziell für die Bildwahrnehmung und besteht aus zwei Arten von Lichtsinneszellen: den Stäbchen und den Zapfen. Die Stäbchenzellen sind primär für das Sehen bei wenig Licht, die Unterscheidung von Hell und Dunkel sowie das Kontrastsehen zuständig. Die Zapfenzellen ermöglichen das Farbsehen und die Sehschärfe bei Tageslicht. Bei der prcd-PRA beginnt der Degenerationsprozess mit den Stäbchenzellen, was sich zunächst in einer fortschreitenden Nachtblindheit und einer zunehmenden Schwierigkeit, sich an veränderte Lichtverhältnisse anzupassen, äußert. Im weiteren Verlauf der Erkrankung werden auch die Zapfenzellen in Mitleidenschaft gezogen und zerstört, was schließlich zur vollständigen Erblindung des Hundes führt. Die ersten klinischen Anzeichen dieser fortschreitenden Sehverschlechterung können bereits in der frühen Jugend auftreten, wobei der genaue Zeitpunkt des Beginns je nach Hunderasse variieren kann.

Wie vererbt sie sich?

Erkrankte Tiere zeigen zunächst Symptome der Nachtblindheit, verlieren dann immer mehr Sehkraft und erblinden schließlich komplett. Männliche und weibliche Tiere sind gleichermaßen betroffen. Hervorgerufen wird die Erkrankung durch einen Gendefekt (Mutation) im doppelt vorliegenden prcd-Gen. Vererbt wird autosomal rezessiv – d.h. es können nur Tiere erkranken, die in beiden Genkopien die Mutation tragen. Das kann nur dann passieren, wenn beide Elterntiere die PRCD-Mutation tragen und beide die Mutation vererbt haben.

Vererbungsschema

| | | Elterntier 2 | | |

| | Befund Eltern | N/N= normal | N/PRA= Anlageträger | PRA/PRA= betroffen |

| Elterntier 1 | N/N= normal | 100% normal | 50% normal50% Anlageträger | 100% Anlageträger |

| | N/PRA= Anlageträger | 50% normal 50% Anlageträger | 25% normal 50% Anlageträger 25% betroffen | 50% Anlageträger 50% betroffen |

| | PRA/PRA= betroffen | 100% Anlageträger | 50% Anlageträger50% betroffen | 100% betroffen |

Erklärung zur Vererbung:

N/N (normal /clear/frei/A)

Das Tier trägt nicht die prcd-PRA-verursachende Mutation. Es ist reinerbig für die Normalkopie des Gens und wird nicht erkranken. Der Hund kann diese somit nicht an die Nachkommen weitergeben.

N/PRA (Träger/carrier/B)

Das Tier ist ein klinisch gesunder Träger. Es trägt in nur einer Genkopie die Mutation (Anlageträger) und erkrankt nicht, kann aber die prcd-PRA-Anlage mit 50%iger Wahrscheinlichkeit weitervererben.

PRA/PRA (betroffen/affected/C)

Das Tier trägt in beiden PRCD-Genen die Mutation (reinerbiger Träger) und erkrankt mit hoher Wahrscheinlichkeit an prcd-PRA. Es vererbt die prcd-PRA Anlage mit 100%iger Wahrscheinlichkeit an die Nachkommen weiter.

Bericht mit Bilder:

Das IBD-mutierte PRCD- Allel wird von mindestens 22 Rassen sehr unterschiedlicher Herkunft geteilt (Fig. 5). Es handelt sich wahrscheinlich um eine ältere Mutation, die in einem gemeinsamen Gründer entstand, bevor die Rassen zu isolierten Zuchtpopulationen wurden. Es wird nicht anerkannt, dass diese Gründermutation in der Gruppe der „alten“ Rassen, die ihre Abstammung auf Asien oder Afrika zurückführen

(z. B. Akita, chinesischer Shar-Pei, Sibirischer Husky, Basenji oder Afghanischer Windhund), segregiert, was den deutlich älteren Ursprung betont dieser Rassen.2

Verschiedene Rassen haben eine gemeinsame, von Abstammung her identische Mutation bei PRCD . Die genetische Vielfalt bei 17 von 22 Hunderassen, die die C2Y-Mutation in PRCD trennen, wird in einem Nachbarbaum von Haushunden und grauen Wölfen gezeigt (nachgedruckt und modifiziert mit Genehmigung von Vonholdt et al. 2010 ). Die Namen der Rassen, die in die Studie von Vonholdt et al. (2010) skizziert. Bei anderen Rassen werden Bilder an einer hypothetischen Position platziert, die auf der Zuchtgeschichte und zuvor berichteten Strukturanalysen von Hunderassen basiert (Parker et al. 2004).

Wie steht es um die Progressive Retinaatrophie heute beim Großspitz?

Eine Untersuchung auf prcd-PRA per Gentest ist erst seit 2005 möglich. Durch die Einkreuzung zweier American Eskimo Dogs (2002 & 2003 geboren, logischerweise damals ungetestetet) wurde die Erkrankung in den Großspitz gebracht.

Sowohl die Zuchtordnung fast aller Vereine als auch das Tierschutzgesetz verbieten die Zucht mit kranken Tieren bzw. mit Tieren von denen zu erwarten ist, dass diese kranke Nachkommen hervor bringen.

Für die Zucht ist daher entscheidend, dass die Entstehung reinerbiger Träger PRA/PRA absolut vermieden werden muss, d.h. keine Verpaarungen von zwei Anlageträgern oder einem Anlageträger mit einem betroffenen Tier, oder zwei betroffener Tiere vorgenommen werden.

Die Existenz von Anlageträgern (N/PRA, B) in einer gesunden Population erhöht die Variabilität des gesamten Genpools, weshalb diese nicht kategorisch von der Zucht ausgeschlossen werden sollten. Verpaart man diese mit einem N/N Tier (frei, A – trägt zwei normale Genkopien), können die Nachkommen nur aus nicht betroffenen N/N-Tieren und nicht erkrankenden Anlageträgern (N/PRA, B) bestehen. Das Risiko, dass Nachkommen erkranken, ist damit ausgeschlossen.

Daher ist für den Züchter das frühzeitige Wissen um die genetische Veranlagung seiner Tiere von besonderer Bedeutung. Der Gentest gibt eine eindeutige Auskunft über das Vorliegen der genannten Mutation. Der Züchter kann so unter Berücksichtigung der Information über die genetische Veranlagung mögliche Anpaarungen genau und gewissenhaft planen.

Bericht von Dr. Anja Seefeldt (aus Der Deutsche Spitz 226/Dezember 2014)

Quellenangaben

- Laboklin

- https://generatio.de

- https://www.tieraugen.com/

- www.deutsche-spitze.de

Bild: Fig. 5: Mamm-Genom. Autorenmanuskript

Veröffentlicht in endgültig bearbeiteter Form als: Mamm-Genom. Februar 2012; 23(0): 40–61. Online veröffentlicht am 8. November 2011. doi: 10.1007/s00335-011-9361-3 Author manuscript: Keiko Miyadera , Gregory M. Acland und Gustavo D. Aguirre