Die Industrialisierung im 19. und frühen 20. Jahrhundert markierte einen tiefgreifenden gesellschaftlichen und ökonomischen Wandel in Deutschland. Diese Ära transformierte das Land von einer agrarisch geprägten Gesellschaft hin zu einem Industrie- und Dienstleistungsstaat. Die Phase der Hochindustrialisierung, die von 1871 bis 1914 – also dem Vorfeld des Ersten Weltkriegs – reichte, brachte eine Mechanisierung der Produktion und eine Urbanisierung der Bevölkerung mit sich.

Dieser Umbruch hatte direkte Auswirkungen auf die Rolle traditioneller Arbeitshunde. Wie von vielen Kynologen jener Zeit häufig erwähnt, bedeutete die Veränderung der bisherigen Transportwege das allmähliche Ende des Spitzes als reiner Arbeitshund an der Seite von Fuhrleuten, Händlern und Reisenden. Seine ursprünglichen Aufgaben in der Bewachung von Wagen und Booten wurden zunehmend obsolet.

Entstehung der Zuchtanstalten – Hunde als Katalogware

Die Massenproduktion von Gütern in Fabriken führte zu einem ganz neuen Gedanken der Standardisierung und Optimierung, der auch auf die Hundezucht übertragen wurde. Es entstand die Idee Rassehunde wie nach einem festen „Bauplan“ zu produzieren. Rassehunde sollten jederzeit erhältlich sein, wie Katalogware verfügbar, um sie sogar weltweit verschicken zu können. Der Grundstein zur Massenzucht und die Massentierhaltung war damit gelegt.

Zuchtanstalten sollten sich von allgemeinen Tierhandlungen abheben, in dem sie eine gleichbleibende Qualität und Verfügbarkeit schufen. Insbesondere in Deutschland entstanden zu dieser Zeit spezialisierte Zuchtanstalten: Große, gewerbliche Zwingerbetriebe, die sich an der Standardisierung und Reinzucht orientierten und diese damit auch förderten. Zeitgleich entwickelten sich die ersten Rassevereine und die standardisierte Rassehundezucht mit Stammbäumen – welche in einem anderen Beitrag ausführlicher behandelt werden soll.

Besonders erfolgreich wurden Otto Friedrich, ein Mitinhaber von Cäsar und Minka und Arthur Seyfarth. Beide führten größere, kommerziell betriebene Hundezentren in Ostdeutschland. Diese Betriebe unterschieden sich bedeutend von der traditionellen Liebhaber- oder Gebrauchshundezucht durch ihren Geschäftsumfang, die Massenproduktion und den internationalen Handel. Sie nutzten die neuen Transportmöglichkeiten und hatten ihre Standorte in der Nähe von Bahnhöfen. Und sie generierten eine wachsende Nachfrage nach Statussymbolen und standardisierten Rassehunden im Inland und Ausland. Zudem waren sie schon richtige Experten für Cross-Marketing, denn passend zum Hund gab es wahlweise Stammbaum, eine entsprechende Ausbildung, alles für die Hausapotheke und natürlich Futtermittel wie Hundekekse.

Die Zuchtanstalten von Otto Friedrich und Arthur Seyfarth:

Cäsar & Minka – Hundezucht im großen Stil

Arthur Seyfarth und seine Rasse-Hunde-Zuchtanstalt Köstritz (1864)

Deutsche Zuchtanstalten zur Zeit der Industrialisierung

Kurt Hupfer aus Eisenberg

Nach dem Vorbild von Arthur Seyfarth, versuchte es auch Kurt Hupfer aus Eisenberg (Thüringen) seine eigene Rassehunde-Zuchtanstalt zu führen. Das 1906 gründete Unternehmen nannte Hupfer „DIANA – Rassehunde Zuchtanstalt und Handlung„. Zumindest nach Erscheinen des Katalogs gab es sie bis 1956.

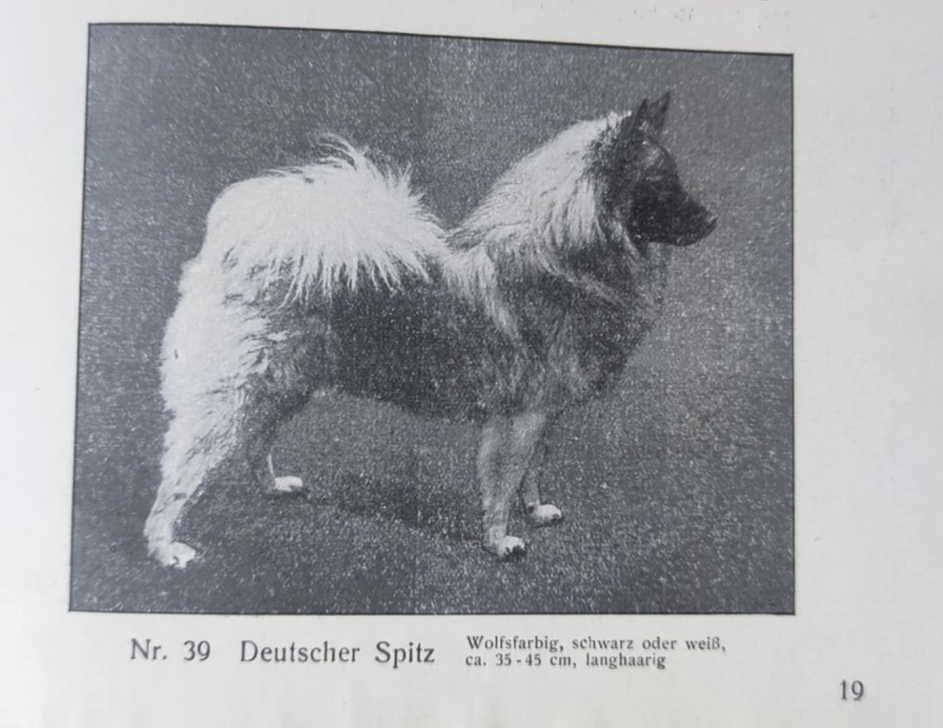

Kurt Hupfer bot rund 75 verschiedene Hunderassen an, besonders hervor gehoben wurden die Diensthunderassen wie der Deutsche Schäferhund, Boxer, Airedaleterrier, Dobermann, Riesenschnauzer und Rottweiler, welche mit einer Schutzhundeprüfung ausgebildet wurden. Zum Verkaufs-Reportoire gehörten auch Zwergspitze und Spitze (Großspitz und Wolfsspitz).

Es findet sich im Katalog ein Hinweis, dass kriegsbedingt, nicht alle Hunderassen tatsächlich sofort verfügbar im Versandhandel seien. In den Kaufbedingungen werden 5 Tage Reklamationszeit eingeräumt und dass eine amtstierärtzliche Untersuchung vor dem Versand stattfinden muss. Als Beispiel für einen großen Spitz, wobei er nicht zwischen Großspitz oder Wolfsspitz trennt, führt er ein Bild von Dago am Ziel an. Ein besonders schöner Wolfsspitz-Rüde von Max Salomon, Züchter aus Schweinfurt. Dago am Ziel gehört mit zu einer der ältesten uns heute bekannten Linien in der Spitz-Datenbank.

Preisangaben aus dem Katalog für große Spitze

| Alter der Hunde | Preis |

|---|---|

| 2 Monate | 95 DM ohne Stammbaum 125 – 165 DM mit Stammbaum |

| ca 1-3 Jahre | 135 – 175 DM ohne Stammbaum 195 – 275 DM mit Stammbaum |

Alfred Rieß aus Gera

Eine weitere Zuchtanstalt betrieb R. Alfred Rieß aus Gera unter dem Namen „Elster-Athen„. Auch Rieß orientierte sich an seine Mitwettbewerber und bot aus dieser Zuchtanstalt einen Verkaufskatalog mit Beispielbildern von Rassehunden sowie zahlreichen Danksagungen zufriedener Käufer an. Eine Auflage dieses Katalogs erschien erst in den 60er Jahren.

Unter dem Namen „Elster-Athen“ wurden Deutsche Zwergpinscher gezüchtet:

Gerti Elster-Athen, *14.11.1921

ihre Mutter Lottchen (Datum unbekannt, unbekannte Eltern)

Immo Elster-Athen, *05.06.1922

Rigo Elster-Athen, *21.01.1924

Alfred Rieß bot ebenfalls die gängigen Rassehunde wie Schutz-, Jagd-, Haus- und Zwerghunde an, sowie deren „Export nach allen Weltteilen“.

C. Burger aus Leonberg

Carl Burger (1834–1890), ursprünglich Bäcker aus Leonberg, begann 1865 mit der Hundezucht und gab schließlich sein Handwerk auf, um sich ganz der Zucht und dem Handel von Hunden zu widmen. Gemeinsam mit seiner vierten Ehefrau Pauline Wilhelmine Burger, geb. Köpf (1850–1923), baute er die Hundezucht „Zum Rosengarten“ zu einem florierenden Unternehmen aus. Pauline investierte erheblich in den Betrieb und übernahm nach außen hin den kaufmännischen Teil, während Carl Burger europaweit auf Hundeausstellungen reiste und zahlreiche Preise gewann. In den 1880er Jahren verfügte die Zuchtanlage über 40 Zwinger, Angestellte und modernste Ausstattung – ein Zeichen des wirtschaftlichen Erfolgs.

Burger züchtete neben Pinschern auch Leonberger, Bernhardiner, Doggen, Collies, Möpse, Dackel, Spitze und weitere Rassen. Zu seinen Kunden zählten Adelige aus ganz Europa, sogar ein türkischer Sultan. In der Zucht der Leonberger (Alpenhunde) war Burger Züchter der ersten Stunde. Zusammen mit Friedrich Keinath führte er 1865 in Leonberg die Zucht, der von Heinrich Essig (1808-1887) als Hunderasse ins Leben gerufen wurde, fort.

Nach Burgers Tod 1890 führte Pauline das Unternehmen weiter und wurde zu einer der wohlhabendsten Frauen Leonbergs – sie besaß unter anderem den ersten privaten Telefonanschluss der Stadt. Nach ihrem Tod 1923 übernahm ihr Sohn Oskar Saillet die Zucht, die bis 1931 unter dem Namen „Größte Hundezüchterei C. Burger zum Rosengarten Leonberg“ bestand.

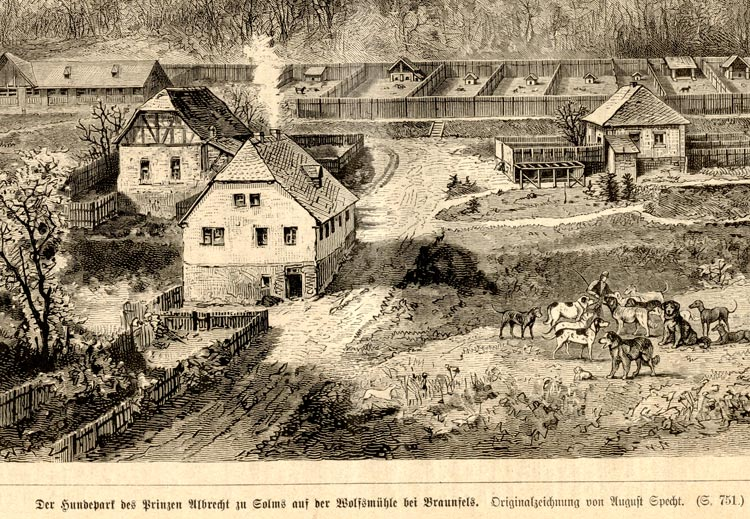

Zuchtanstalt Prinz Albrecht Solms-Braunfels

Prinz Albrecht zu Solms-Braunfels war 1876 Mitgründer der Kynologischen Gesellschaft Wien 1 und einige Jahre der Präsident des Deutschen Jagd-Clubs. Bereits in den 1860er Jahren gehörte Prinz Albrecht zu den engagiertsten Importeuren von English Setter nach Deutschland.

1876 erhielt Prinz Albrecht die Wolfsmühle 2 und gründete 1873 seinen Zwinger „Auf der Wolfsmühle“ bei Braunfels an der Lahn. In seiner Hundezuchtanstalt züchtete er Bernhardiner, Pointer, Setter, Deutsch-Kurzhaar, Teckel, Deerhounds und besonders Griffons. Aus Geldmangel wurde sie 1889 wieder geschlossen. Aus der Mühle wurde später ein stattliches Forsthaus.

Prinz Albrecht zu Solms-Braunfels war es, der die Rassekennzeichen, Beurteilungsregeln der Körperform und auch einfache Prüfungsregeln für Jagdhunde aufstellte sowie den Leitsatz prägte: „Durch Leistungsfähigkeit zum Typ„. Maßgeblich war er an der Ausarbeitung des Rassestandards für Deutsch-Kurzhaar beteiligt. Nach ihm wurde die 1906 begründete Solms-Herbstzuchtprüfung für Deutsch-Kurzhaar benannt.

Daneben war Prinz Albrecht auch Mitglied und Beigeordneter im „Verein zu Veredelung der Hunderacen für Deutschland“ mit Sitz in Hannover.

Der Hund als Ware und Frachtgut

Der Gedanke einen Hund per Katalog zu erwerben und ihn sich zuschicken zu lassen war zu dieser Zeit eine ganz gewöhnliche Praxis. Gleiches galt für Hunde, die an Ausstellungen teilnehmen sollten. Der Verein zur Veredelung der Hunderacen für Deutschland schrieb schon in seinem ersten Hunde-Stamm-Buch von 1880, dass die Einlieferung für eine Ausstellung „…durch Einsendung des Hundes ohne Begleiter als Eilgut oder per Post“ möglich war. Hunde die ohne Begleiter angeliefert wurden, mussten lediglich in einer Kiste oder Korb „verpackt“ sein. Zudem reichte es aus, den Hund mit Halsband und Kette zu versehen, sowie seiner Ausstellungsnummer. Nur bei bissigen Hunden war ein Maulkorb erforderlich, insofern sie ausgestellt werden konnten sowie eine Notiz als Warnung außen am Versandbehältnis. 3

Die Verbreitung von standardisierten Hunderassen

Durch die neuen logistischen Möglichkeiten (Eisenbahn, besseres Straßennetz, Post- und Paketverkehr) wurden große Entfernungen und Landesgrenzen zunehmend kein Hindernis mehr, Hunde ins In‐ und Ausland zu verkaufen und zu transferieren. Gleichzeitig begünstigte die wachsende Mobilität der Menschen und die Urbanisierung ein neues Markt- und Zuchtumfeld für Hunde.

Diese Entwicklung führte dazu, dass regionale Schläge und lokal geprägte Varietäten zunehmend an Besonderheit verloren und ersetzt wurden durch standardisierte Rassen mit verbindlichen Zuchtbüchern und festgelegten Idealen.

Folgen der Industrialisierung in der Hundezucht

Mit der Industrialisierung im Deutschen Kaiserreich und darüber hinaus veränderte sich nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das Verhältnis von Mensch und Tier: Die Landflucht und die Verlagerung von Produktion in Fabriken führten dazu, dass Nutztiere, Arbeitshunde und bäuerliche Begleithunde ihre typische Funktion im ländlichen Umfeld einbüßten. So heißt es, dass mit der Eisenbahn etwa das Viehtreiben über Land weitgehend entfiel, die Wolf- und Raubtierpopulation sank und damit auch die Nachfrage nach bestimmten Arbeitshunden zurückging. 4

Prägnant war dieser Wandel auch für den Deutschen Spitz. Einst als vielseitiger Wach- und Hofhund bekannt, der eng an ländliche Lebens- und Arbeitsformen gebunden war, verlor er mit der fortschreitenden Industrialisierung zunehmend seine ursprüngliche Funktion. Die Abwanderung vieler Menschen in die Städte und der Rückgang bäuerlicher Strukturen führten dazu, dass robuste, arbeitstüchtige Hunde wie der Spitz seltener gebraucht wurden. Stattdessen wurde der Hund an sich zu einem Statussymbol, ein Zeichen für Wohlstand, das die Nachfrage nach Luxushunden weckte, bsonders nach großen Hunden wie dem Leonberger oder der Dogge (beides Hybridzuchten aus bestehenden Rassen). 5

Damit veränderte sich auch der Zuchtgedanke: Statt auf regionale Anpassung und praktische Eigenschaften, die für die Arbeit entscheidend waren, legte man zunehmend Wert auf einheitliches Erscheinungsbild, Farbgebung und Temperament – Merkmale, die sich vor allem für Ausstellungen und die Vereinszucht eigneten. Dies geschah jedoch auf Kosten der Funktionalität und, in vielen Fällen, auch der Gesundheit – Folgen, die bis heute spürbar sind.

Quellenangaben:

- https://de.wikipedia.org/wiki/Hochindustrialisierung_in_Deutschland

- Diana, Rassehunde seit 1906 Kurt Hupfer, Eisenberg-Thür. Bahnhofstr. 13, 1916, Straubing & Müller, Weimar

- Rassehundezuchtanstalt und Handlung. Illustrierter Katalog „Elster-Athen“. R. Alfred Riess, Gera, 1941

- Anzeige Alfred Riess: art historicum.net

- Anzeige Seyfarth: Deutsche Zeitung, München, 17. November 1889, Nr. 7

- Anzeige Burger: Die Gartenlaube, illustrirtes Familienblatt, Berlin-Leipzig, 1892

- https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_zu_Solms-Braunfels

- https://jagdfibel.de/index.php/Solms-Braunfels,_Albrecht_zu

- A. Hugos Jagdzeitung, Wien, Leipzig, 1883

- https://www.wallenfels-pinscher.de/burger.html

- Enzyklopädie der Rassehunde. Hans Räber, Franckh-Kosmos, Stuttgart 2001 ↩︎

- https://www.braunfels.de ↩︎

- I. Deutsches Hunde-Stamm-Buch, Verein zur Veredelung der Hunderacen für Deutschland, Hannover, Druck August Grimpe, 1880 ↩︎

- History of the German Shepherd Dog ↩︎

- Moderne Zucht ↩︎