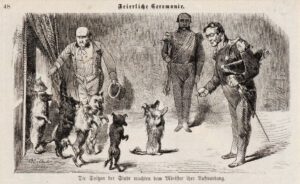

Der folgende Teil aus dem Kapitel „Das Wiederseh’n“ erwähnt einen schwarzen Spitz, der seinen Dienst bei einem Schäfer hat. Ein lebendes Beispiel dafür, dass der Spitz (mehr oder weniger) bei der Schafherde eine Funktion als Hütehund erfüllte.

Das Wiederseh`n.

Wolfgang erwachte mit dem grauenden Morgen; die letzte seltsame Äußerung der sterbenden Pflegemutter fiel ihm bei. Dort auf dem Hügel, den die Ruinen seines Stammhauses bedeckten, sollte er den Schäfer von ihr grüßen und doch war in Mannhof kein solcher, noch irgend eine Schäferei in der Nähe. Es trieb ihn in den Garten, er verfolgte den Fußpfad welcher zu den Trümmern des Schlosses hinauf führte, um dort der werthen Heimath, den Spielplätzen der Knabenzeit das Lebewohl zu sagen, sie dem Geiste der Erinnerung einzuprägen und als er eben den Gipfel erreichte, sprang ihm ein schwarzer, bellender Spitzhund entgegen, saß ein wunderschöner ungekannter Jungling unter gefleckten Lämmern am Fuße des Wartthurmes und sein Lied begrüßte mit seelenvollen Tönen das Morgenroth. Wolfgang weilte befremdet hinter den Trümmern, er belauschte den Sänger, trat ihm dann näher und entledigte sich seines Auftrages. Der junge Schäfer dankte liebreich. Jener wollte nun fragen, wem diese Heerde zugehöre, ob sie mit seines Vaters Vorwissen auf dessen Grund und Boden weide und ihn im Gegenfalle vor dem Jähzorne des Freiherrn warnen, aber die Lämmer umringten jetzt verschüchtert den lieblichen Hirten und er versank in das Anschau’n des idyllischen Bildes.

Martha war auch von diesen – versetzte der Fremdling, auf sie hindeutend. Selig sind, die ihnen gleichen!

Wolfgang fragte gerührt und verwundert: Wie heißest Du?

Guido!

Und Dein Wohnort?

Jener zeigte nach den Ruinen des Schlosses.

Diese Lämmer gehören Dir zu?

Sie wurden mir anvertrau’t.

Der schwarze Spitzhund sprang während dem zum öftern an dem Junker empor, er schmeichelte ihm und wollte bemerkt seyn. Da lobte er des Hundes seltene Wohlgestalt und Guido sagte:

Für meine Zwecke taugt er nicht; gefällt Dir Philax, so nimm ihn hin. Dir kann er nützen.

Ich wurde Dich eines freundlichen, wachsamen Gefährten berauben, entgegnete jener: und ihn fremden Händen anvertrauen müssen, da mich mein Beruf in den Krieg führt.

So diene er Dir als Roß, versetzte Guido, Wolfgang lächelte.

Er ist so gewiß ein solches, als dieser Hirtenstab ein Schwert. Nimm ihn zusammt dem Hunde hin.

W. Bist Du ein Mensch? Oder hat mich vielleicht das Fieber ergriffen, an dem die fromme Martha starb?

Den Schäfer verklärte jetzt ein rosiger, durch die Gewölke brechender Strahl der Morgensonne und Wolfgang stand geblendet; als aber diese gleich darauf hinter die Wolken zurücktrat, sah er sich vergebens nach dem wunderbaren Gesellschafter um; nur der Schäferstab lag noch in seinem Arme, Philax sprang bellend im Kreise und die drei niedlichsten der gefleckten Lämmer meckerten ihn an. Er blickte vom Erstaunen gefesselt rund um -her, der Verschwundene kehrte nicht wieder.

Gustav Schilling (1805 – 1880) wurde in Schwiegershausen (Hannover) geboren und war Sohn eines Dorf-Kantors und Schulmeisters. 1 Bereits im Alter von zehn Jahren trat er als Pianist auf, zeigte vielseitige musikalische Begabung. Ab 1823 studierte er Theologie (und vermutlich Philosophie) in Göttingen und 1826 in Halle. 2 1830 ließ er sich als Klavierlehrer in Stuttgart nieder und leitete das dortige Musikinstitut. Bekannt wurde er vor allem als Herausgeber der „Encyclopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften“ (1835–1838), daneben veröffentlichte er zahlreiche musikpädagogisch-theoretische Werke. Seine Arbeiten wurden allerdings zeitgenössisch wegen Plagiats und inhaltlicher Mängel kritisiert. 1857 floh Schilling wegen erheblicher Schulden aus Deutschland, ließ seine Familie zurück und emigrierte schließlich in die USA, wo er auf der Farm seines Sohnes in Nebraska lebte.

Quellenangabe:

Sämmtliche Schriften. 29, Irrlichter Zweiter Theil, von Gustav Schilling, Dresden und Leipzig, 1829