Die Herkunft des Deutschen Spitzes ist seit langem ein Thema der kynologischen Forschung und von zahlreichen Missverständnissen begleitet. Schon Ludwig Beckmann hinterfragte 1895 in seinem Werk Geschichte und Beschreibung der Rassen des Hundes die tatsächlichen Wurzeln dieser Hunderasse:

(…) so schwer hält es doch, die Geschichte dieser Rasse auch nur bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts zu verfolgen. Die mittelalterliche Bezeichnung der größeren Hofhunde war „Hovawarth“ (Hofwächter), während man kleinere, kläffende Wachthunde der Bauernhöfe als „Mistbella“ (der au fdem Misthofe bellt) bezeichnete. Jedenfalls sind hierunter hauptsächlich spitzartige Hunde zu verstehen, indeß erwähnen weder Geßner in seiner „Naturgeschichte der vierfüßigen Thiere“ 1552, noch „Crescentius“ und andere landwirthschaftliche Bücher der nächstfolgenden Zeit des Spitzes. Die erste mir bis jetzt bekannt gewordene Benennung dieser Hunde als „Spitze“ fand ich in einer gräflichen Hausordnung des 15. Jahrhunderts wo den Dienstboten der Gebrauch des Scheltwortes „Spizhundt“ bei strenger Strafe untersagt wird: „Hausordnung des Grafen Eberhardt zu Sayn (am Niederrhein) 1450″ (Fahne, Geschlecht Bocholt). In den Glossarien der ersten hochdeutschen Ausgaben des Reineke Fuchs findet sich der Ausdruck „Spizhut“ (für Ankläger), welchem wahrscheinlich das verdorbene „Spitzhundt“ zu Grunde liegt.1

Er ist der erste Autor, der die Hausordnung von Eberhadt von Sayn erwähnt und stellt die Vermutung auf, dass der Spitzhut die Grundlage für das eigentliche Schimpfwort ist, das sich dann zum Spitzhundt weiter entwickelt hat. Viele Kynologen haben diese These unreflektiert genauso weiter verwendet.

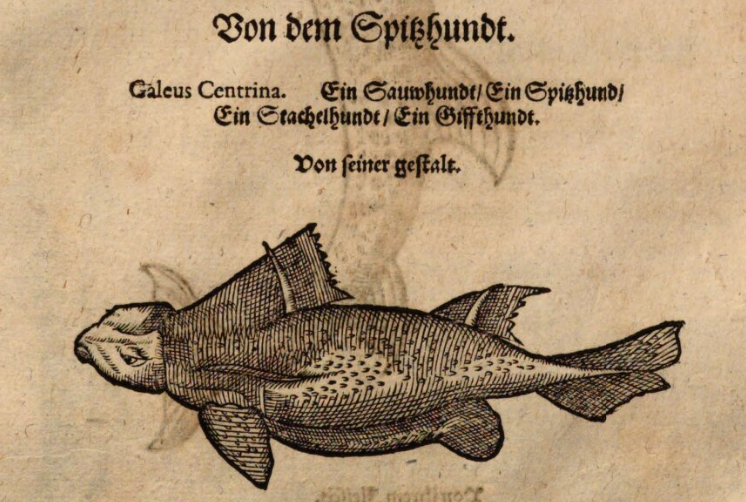

Gessners Spitzhundt

Der vielseitige Gelehrte Conrad Gessner (1516–1565) gilt als eine der herausragendsten Persönlichkeiten der Renaissance. Gessner, der in Zürich geboren und gestorben ist, zeichnete sich durch seine bahnbrechenden Beiträge in zahlreichen wissenschaftlichen Disziplinen aus, darunter Zoologie, Botanik, Bibliographie und Linguistik. Seine bekanntesten Werke sind die fünfbändige „Historia animalium“, eine der ersten modernen wissenschaftlichen Tierenzyklopädien, sowie die „Bibliotheca universalis“, ein umfassendes Verzeichnis aller ihm bekannten lateinischen, griechischen und hebräischen Schriften. Gessners methodische Akribie und sein systematischer Ansatz zur Klassifizierung von Wissen machen ihn zu einem Wegbereiter der modernen Naturwissenschaften. Er gilt als Prototyp des Gelehrten, der sein Leben der Erfassung und Ordnung des gesamten damals verfügbaren Wissens widmete, was ihm den Beinamen „Schweizer Plinius“ einbrachte.

Die Aussage von Beckmann ist also richtig, dass Conrad Gessner in seinem „Thierbuch“ keinerlei Hunde unter dem Begriff „Spitz“ aufführt. Was er im gleichen Werk allerdings darstellt ist ein „Spitzhundt„.2

Der Name Galeus Centrina ist eine veraltete wissenschaftliche Bezeichnung für den Dornhai (Squalus acanthias), genauso wie Seeschwein oder Stachelhund. Er ist ein kleinerer Hai mit zwei Rückenflossen, die jeweils einen Dorn tragen, von dem er seinen Namen hat und der ihm als Schutz dient. Er ist ein beliebter Fang für Fischer, besonders in der nordöstlichen Atlantik und dem Mittelmeer, und gehört zu den am häufigsten vorkommenden Haiarten in der Nordsee.3

Es ist zu ergänzen, dass Gessner einige Hai-Arten in seinem Fischbuch mit dem Begriff „Hundt“ (oder Hund) bezeichnete, wie beispielsweise auch den Blauwhundt, Fraßhund oder den großen und kleinen Meerhundt. 4 – Kurz gesagt, ein echter Hund eher nicht und ein Spitz noch weniger.

Welche Hunde waren Gessner im Mittelalter bekannt?

Gessner erwähnt im Kapitel „von den Hunden“ folgende Arten:

- Schoßhündlinen (Schoßhündchen) wie den Melitea/Melitei-Hund, besser bekannt als Malteser

- Jaghünden (Jagdhunde) und Rüden: Jagdhunde werden weiter nach ihrer Eignung für die Jagd auf großes oder kleines Wild sowie nach ihren spezifischen Fähigkeiten, wie dem Aufspüren (Schmockhund) oder dem schnellen Treiben (Jagdhund),

klassifiziertund Hütenhünd (zum Hüten und Bewachen) - Molosser (Benennung von Aristoteles übernommen) auch als Rüde bezeichnet.

- Leidthund oder Spürhünd: meist weiß, um sie vom Wild zu unterscheiden, auch Schmockhunde oder Vorstehhunde fallen in diese Kategorie

- Lochhündle (Lochhund): Kleiner Jagdhund für die Jagd auf Füchse und Dachse, da sie in die Löcher (Bau) kriechen, zählen zu den Leidthunden

- Windspiel (Canis uelox): geschwind und schnell im Lauf. Er zählt zu den Hetzhunden. Der türgkische (türkische) Windhund ist einer davon. (Heute alle Hunde die als Tazi bezeichnet werden, wie der Saluki)

- Vogelhund: Auf deutsch auch Wachtelhund oder Forstenhund, sind sehr beliebt bei Adligen, werden zur Vogeljagd ausgebildet.

- Wasserhund oder Barbet (Canis aquatius): Für Jagd nach Biber, Otter und Enten, zum Aportieren aus dem Wasser.

- Gsellhund (De cane focio & fideli): Begleithund für Reisen und zum Beschützen, überwiegend als lustige Begleitung

- Schirmhund oder Streythund (Canis bellicofus & hominis defenfor): Kriegshund/Schutzhund als Schutz und im Kampf gegen Menschen eingesetzt. Hunde die groß, struppig, stark und bissig sein sollten und sich nur an eine Person banden.

- Schaaffhund (Canis pastoralis): stark, kräftig und ähneln im Aussehen den Schafen (oft weiß und behaart), Herdenschutzhunde.

Daneben werden weitere Art von Hunden erwähnt, den Meyerhof* verhütend sind und für das Schiff. Sie beschützen den Hof, sind feister und schwerer. Ihr Kopf ist schwarz, kurzer Körper, allein mit ihrem Geschrei (Gebell) sollen sie Diebe verjagen. Etliche dieser Hunde wurden nur zur Bewachung des Hauses gehalten. - Englischer Bluthund / Schlatthund (Canis britannicus): Schottische Bracke

- Schmöckhund: Eine Bracke, Schottischer Wasserhund (Canis britannicus)

- Britannischer Jagdhund: Ein Greuwhund (Greyhound), Jagdhund

Zusammenfassend also beschreibt er Schläge von Hüte- und Schäferhunden, die nach seinem Wissen nach keine festen Namen oder bestimmtes Aussehen hatten, da sie wohl nach Gebrauch gezüchtet wurden. Einen Spitz gab es nach seinem Wissensstand also in Europa zu dieser Zeit noch nicht. Doch kann aus der Beschreibung entnommen werden, dass schon Hunde mit den gleichen Anlagen, wie sie der Spitz später haben wird, vorhanden waren.

Der erste Spitz in Deutschland

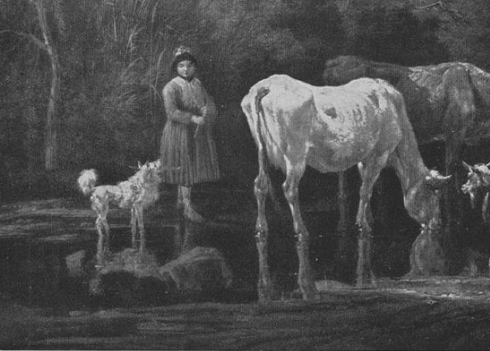

Wenn es darum geht, einen spitzartigen Hund in Deutschland zu identifizieren, so gelten alte Gemälde als gute Quellen. Hierzu zählen beispielsweise die Bilder „Die Flößerwirtschaft Zum Grünen Baum“ von Joseph Stephan (1767) sowie „Die Furt„, ein frühes Werk von Wilhelm von Kobell (1798) – beide zeigen einen großen weißen Spitz im süddeutschen Raum.

Literarischer Nachweis über den Spitz in Deutschland

Früheste schriftliche Erwähnungen finden wir z. B. J. G. Krünitz in seiner Oekonomischen Encyklopädie ab 1773, bei Johann Georg Friedrich Franz und seinem Werk „Ausführliche Geschichte der Hunde“ aus dem Jahre 1781. 5

Es folgt 1793 das berühmte umfassende Werk „Getreue Abbildungen naturhistorischer Gegenstände“ von Johann Matthäus Bechstein. In Bechsteins Buch wird auch erstmals ein Spitz in einem Bild dargestellt, den er nach der „Systema Naturae“ (10. Auflage von 1758) nach Carl von Linné beschreibt: Der Spitz canis domesticus minor – Ein langhaariger mittelgroßer Hund mit Stehohren und geringelter Rute.

Seit wann gibt es den Spitz in Deutschland?

Nach aktueller Recherche ist der Spitz erst im 18. Jahrhundert in Deutschland unter diesem Namen etabliert. In der Fachliteratur tauchen Begriffe wie „Spitz“ oder Beschreibungen vergleichbarer Hunde erstmals im Bereich um 1770-1800 auf – etwa Krünitz’ „Oekonomische Enzyklopädie“ 1773 und Bechstein 1793.

In historischen Quellen wie Romanen, Briefen oder Chroniken vor etwa 1750 fehlt eine klare Bezeichnung „Spitz“ oder eine Beschreibung, die sich eindeutig auf die heute bekannten Merkmale des Deutschen Spitzes zurückführen ließe. Das heißt: Der Name und die gezielte Zuchtform scheinen ein Produkt der Aufklärung und des 18./19. Jahrhunderts zu sein.

Allerdings zeigen archäozoologische Funde, dass Hunde mit spitzähnlicher Morphologie schon im Mittelalter existierten – etwa aus dem Hafenort Wolin (heute Polen) zwischen dem 9. und dem mittleren 13. Jahrhundert. Dort wurden Knochen kleiner, spitzähnlicher Hunde gefunden mit einer Widerristhöhe um 40-50 cm und einem Körpergewicht zwischen 4-6 kg. Solche Tiere könnten entfernt verwandt sein mit späteren Spitztypen, aber es gibt keinen Beleg, dass sie bereits so gezüchtet wurden wie der Großspitz oder andere Spitzvarianten heute.6

Das bedeutet: Dass die Vorfahren des Spitz-Hundetyps älter sind, ist sehr wahrscheinlich – aus funktionalen, geografischen und morphologischen Gründen. Doch die Form, wie wir sie heute kennen – Großspitz, Kleinspitz, Pomeranian etc. –, mit dem spezifischen Namen „Spitz“ und festen Standards, wurde erst im 18./19. Jahrhundert ausgeprägt. Ohne genetische Studien (z. B. DNA aus alten Knochen, Vergleich mit heutigen Spitzlinien) lassen sich keine genaueren Zeitpunkte bestimmen.

Selbst wenn also der Ausdruck Spitzhundt in einer Hausordnung als Schimpfwort vorkommt, bedeutet das nicht automatisch, dass daraus die geschlossene Rassebezeichnung Spitz im kynologischen Sinn entstanden ist. Wörter können regional und kontextuell sehr unterschiedliche Bedeutungen haben.

*Ein Meyerhof (oder Meierhof) war ursprünglich ein landwirtschaftliches Anwesen, das dem Verwalter (dem Meier) einer adligen oder geistlichen Grundherrschaft diente und oft auch landwirtschaftliche Erzeugnisse für den Grundherrn produzierte.

Quellenangaben

- wikipedia

- https://stadtgeschichte-muenchen.de/

- Histoire naturelle, générale et particuliére. Tome 5, avec la description du Cabinet du roy. Georges-Louis Leclerc comte de Buffon (1755)

- Getreue Abbildungen naturhistorischer Gegenstände in Hinsicht auf Bechsteins kurzgefasste gemeinnützige Naturgeschichte des In- und Auslandes: für Eltern, Hofmeister, Jugendlehrer, Erzieher und Liebhaber der Naturgeschichte, von Johann Matthäus Bechstein, 1793

- Geschichte und Beschreibung der Rassen des Hundes. Band 2, Beckmann, Ludwig ↩︎

- Thierbuch. Das ist ein kurtze beschreybung aller vierfüssigen Thieren, so auff der erden vnd in wassern wonend, sampt jrer waren conterfactur, Conrad Gessner, Zürych 1583 ↩︎

- Bilderbuch für Kinder – Fische XV, Friedrich Johann Justin Bertuch (1747-1822), entstanden zwischen 1790-1830 ↩︎

- Fischbuch, das ist ausführliche Beschreibung & lebendige Conterfactur aller & jeden Fischen.., Conrad Gessner, aus dem Latein durch Conrad Forer ins Teutsch gebracht, Franckfurt a. M, 1598 ↩︎

- Ausführliche Geschichte der Hunde, Franz, Johann Georg Friedrich, Leipzig 1781 ↩︎

- Studie: Morphologische und metrische Analyse mittelalterlicher Hundereste aus Wolin, Polen, Piotr Baranowski 2025 ↩︎