Ein Bindeglied von Spitz und Schäferhund?

Rudolf Löns beschäftigte sich seiner Zeit eingehend mit den Sporthunderassen und Gebrauchshunden, wobei der Hundesport Ende des 19. Jahrhunderts überwiegend mit Elementen der Jagd zu tun hatte. Löns versuchte in seinen Büchern und Texten die einzelnen Hütehunde, die damals kaum nach Aussehen, viel mehr nach Gebrauch gezüchtet wurden, in Rassen zu klassifizieren.

So finden wir in seinen Aufzeichnungen nebst dem Hütespitz zusätzlich den Schäferspitz.

Gemäß Rudolf Löns kam es gelegentlich vor, dass ein Hütehund die Aufgabe übertragen bekam, an einer Jagd teilzunehmen. Dies war verständlich, da Hütehunde selten nur eine einzige Aufgabe hatten. Im Falle einer Jagd sollte ein Hütehund das von einem Spürhund aufgespürte Wild einholen und es nur feststellen (fixieren).

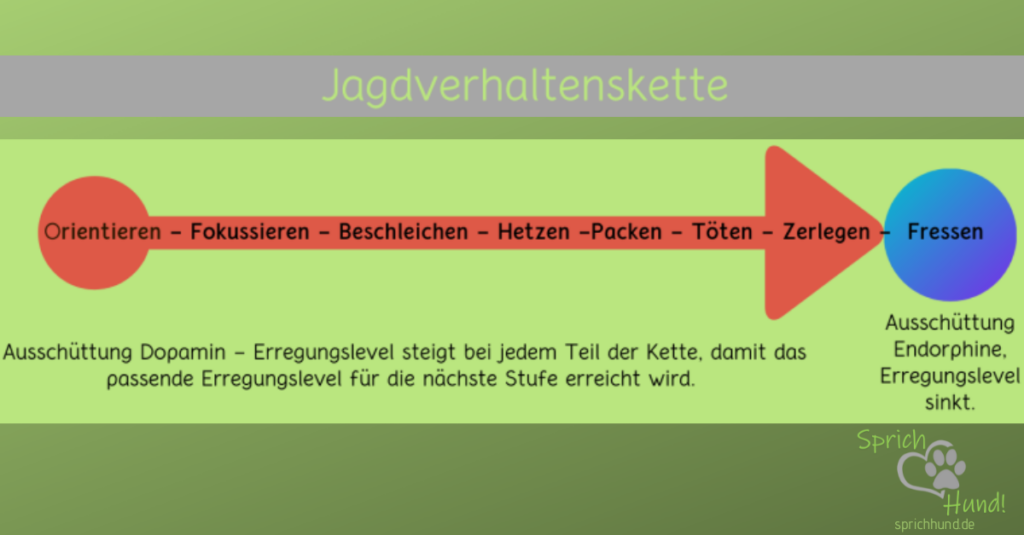

Die Jagdsequenzen beim Hund

Die moderne Jagd lässt sich in spezifische Verhaltensabläufe unterteilen, die sogenannten Jagdsequenzen. Die Hundezucht hat sich darauf spezialisiert, Rassen zu entwickeln, die einzelne oder mehrere dieser Sequenzen besonders ausgeprägt zeigen.

Die Sequenzen nach Coppinger & Coppinger (2001) lauten:

Anpirschen – Orten – Fixieren – Hetzen – Packen – Töten – Zerreißen – Fressen. 1

Die Jagdverhaltenskette, mit ähnlichen Begriffen, gleich aufgebaut:

Von der Sequenz zur Spezialisierung: Ausprägung der Hunderassen

Die Jagdhundwelt ist ein faszinierendes Beispiel für eine erweiterte Spezialisierung im Laufe der Jahrhunderte. Jagdhunderassen entstanden kontinental unterschiedlich, doch wurden sie gezielt für spezifische Aufgaben selektiert, was zu einer beeindruckenden Vielfalt an Jagdhundtypen führte. Von Stöberhunden, die dichtes Unterholz durchkämmen, über Vorstehhunde, die Wild anzeigen, bis hin zu Schweißhunden, die verletztes Wild aufspüren – jede Rasse entwickelte einzigartige Fähigkeiten, um den Anforderungen der Jagd gerecht zu werden. Auch Erdhunde, Bracken und Meutehunde sowie Apportierhunde erfüllen essenzielle Aufgaben bei der Jagd.

Bei Hütehunden lassen sich die ursprünglichen Jagdsequenzen ebenfalls beobachten: Vom Anschleichen bis zum kontrollierten Zupacken. Während sämtliche Hütehunde diese Verhaltensweisen zeigen können, unterscheidet sich der Treibhund zusätzlich mit der weiteren Sequenz das „Packen“, welche sich beispielsweise in Form des Zwickens in die Beine zeigen kann, um eine Herde zusammenzutreiben oder fortzubewegen.

Die Grenzen zwischen verschiedenen Hundetypen waren in der Vergangenheit oft fließend. So unterschied man früher weniger stark zwischen Hüte- und Hirtenhunden, die wir heute präziser unterkategorisieren in beispielsweise „Treibhunde“ und „Herdenschutzhunde“. Auch der Begriff „Hofhund“ umfasste eine breite Palette von großen und kleinen Hunden, da vielseitige Allrounder gefragt waren. Diese Entwicklung verdeutlicht, wie sich die Rolle des Hundes im Laufe der Zeit verändert hat, von vielseitigen Helfern zu hochspezialisierten Partnern.

Der zunehmende Wohlstand führte dazu, dass Hunde nicht mehr ausschließlich für Arbeit, sondern auch für sportliche Aktivitäten gehalten wurden. So entstand schließlich der Hundesport inklusive Wettbewerbe für körperliche Hochleistungen und das Ausstellungswesen für besonders herausragendem Aussehen:

Die Vertiefung des Hundesports, das Austellungswesen, Wettbewerbe und die Zuchtvereine förderten die Spezialisierung der Hunderassen in bestimmten Aufgabengebieten. Gegen 1870, im neuen deutschen Reich, als der englische Hundesport in Deutschland Einzug nahm, wurden auch bei uns die Weichen dafür gestellt. Neue englische Hunderassen, englische Richter und die englischen Regeln sollten den deutschen Hundesport beeinflussen. Besonders angetan davon waren Edelleute und Kreise der Vorstehhund-Zucht. Die Veränderungen waren auch beim Diensthundsport spürbar jedoch weit weniger gern gesehen bei der bäuerlichen Hütehunde-Zucht. Es dauerte einige Jahrzehnte bis die neuen Regelungen nach englischem Vorbild bei den Hundeausstellungen und Hühnerhundprüfungen angekommen waren, doch blieben sie nach wie vor bei dem ein oder anderen ungern gesehen. Es bestand die Angst, sie würden die Zucht negativ beeinflussen und einschränken.2

Was ist ein Schäferspitz?

Eine früher Erwähnung finden wir 1804 bei Karl Friedrich (C. F.) Benkowitz, der 1801-1803 in Süditalien lebte und einige Antiquitäten zusammen sammelte und beschrieb. Darunter befand sich eine Lampe in Form eines Hundes, die er als „pommerschen Schäferspitz“ zuordnet.

Ob dies richtig ist, bleibt offen. Interessant ist der Aspekt, dass zu dieser Zeit einem gebildeten Schriftsteller und Kammersekretär ein Schäferspitz kein Fremdwort war. 3

Nach Rudolf Löns stellte der Schäferspitz im Alltag eine äußerst behende, lebhafte und ausdauernde Arbeitskraft dar.

Der Schäferspitz war ein Hüte- oder Schäferhund, der für damalige Vorstellung eigenständig und eigeninitiativ agieren konnte, um das Weidevieh seines Besitzers vor Gefahr zu bewahren und um keine Tiere zu verlieren. Zum Weidevieh zählten damals Schafe, Kühe, Schweine oder Gänse.

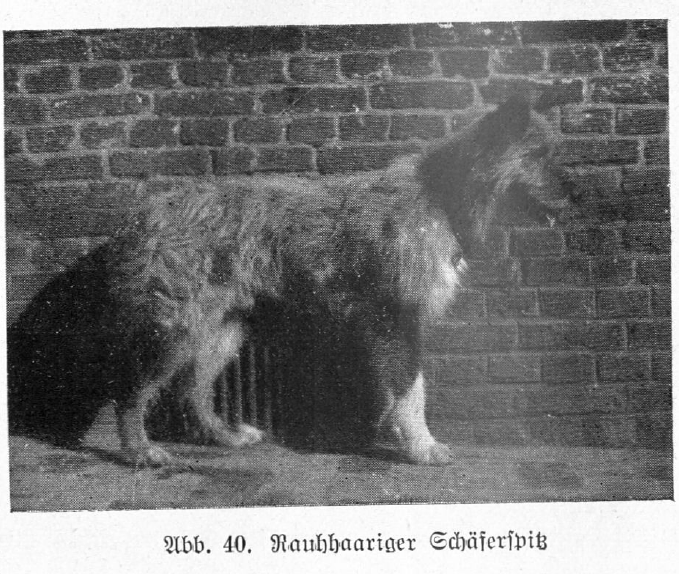

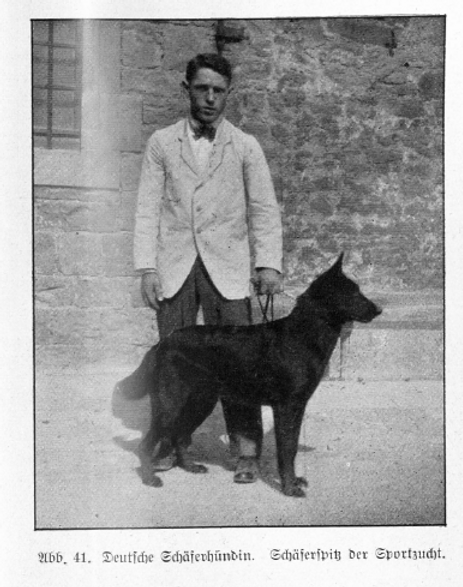

Der Schäferspitz war also eine Art Hüte- und Schäferhund mit den Merkmalen eines typischen Schäferhundes, aber auch die eines Spitzes. Wie ein Bindeglied zwischen den beiden Rassen. In anderen Zusammenhängen könnte der Begriff Schäferspitz gleichbedeutend wie Schäferhund verwendet worden sein. Womit in beiden Fällen nicht der Deutsche Schäferhund, wie wir ihn heute kennen gemeint ist.

Anforderungen an die Hütehunde dieser Zeit

Die Grundeigenschaften für die Schäferhundarbeit seien in erster Linie abhängig von einer leichten Beweglichkeit, Ausdauer und Geschicklichkeit. Ein Schäferhund bzw. Hütehund sollte also kein riesiger, massiver Hund sein, sondern vielmehr leichtgebaut, schnittig mit mittlerer Festigkeit, Schnelligkeit und Geschmeidigkeit mit großer Beweglichkeit der Gliedmaßen.

Für den Einsatz bei jedem Wetter, benötigt der Hütehund eine Haarform, die ihn gegen Hitze, Kälte, Nässe und Wind schützt. So hat sich halblanges Stockhaar und dichtes Langhaar mit dichter Unterwolle bewährt (bekannt als doppellagiges Fell). Das Gesicht und Gehör müssen frei von flatternden Haar sein, ebenso sollte das Gangwerk nicht durch Haarfahnen behindert werden. So sind Gesicht, Ohren udn Läufe so kurz behaart wie möglich, um neben Witterung auch vor Fliegen und Ungeziefer zu schützen. Die Fellfarbe ist für einen Hütehund von untergeordneter Bedeutung, weshalb alle Hundefärbungen möglich sind. [3]

„Die ständig rege Wachsamkeit ist die Haupteigenschaft des Schäfersspitzes, und Wachsamkeit bleibt auch seine letzte Tugend, wenn er, ohne feine Berufsarbeit gehalten, auf der Entartungsleiter zum „Kötertum“ niedersteigt. Die Hauptentartungsform des Schäferspitzes ist der als Muster der Wachsamkeit geltende Hausspitz, dem auch auf sehr tiefen Niedergangsstufen noch Hütelust und Treibleidenschaft innezuwohnen pflegen.“ [3]

„In den Jahrzehnten des volkswirtschaftlichen Aufschwungs ist der alte Schäferhund sehr stark in den Hintergrund gedrängt von dem leichteren und beweglicheren, daher aber auch viel schwächeren Schäferspitzes, der durch kleine, häufig steife aufrechte Ohren und Ringelschwanz deutlich auf seine Herkunft vom Hausspitz hinweist.

Der alte Schäferhund, auch der Bullenbeißer sind ursprünglich kurzschwänzig oder sie tragen eine wenig gebogene Rute. Dieser Schäferspitz, der in allen möglichen Haarformen und -farben vorkommt, im Körperbau die größten Verschiedenheiten aufweist und natürlich auch in seinem Wesen durchaus nicht gleichmäßig veranlagt ist, hat in den jüngsten Jahrzehnten einen großen Einfluss auf die rasselosen Haushunde gehabt.

Sein Blut spielt bei den deutschen Schäferhunde der Liebhaberzucht die Hauptrolle, hat seinen Anteil an der Zucht der Dobermannpinscher.

Im Wesen unterscheidet sich der Schäferspitz vom alten Schäferhund am augenfälligsten durch größere Lebhaftigkeit und mehr Angriffslust, dafür durch weniger Standfestigkeit und Ueberlegung.“ 4

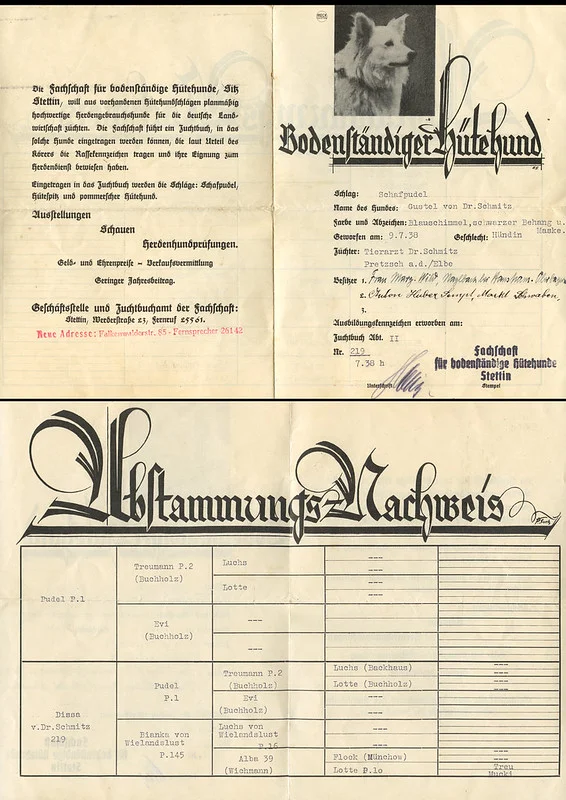

Der Tierarzt W. Wieland und auch Rudolf Löns versuchten in ihren Aufzeichnungen die verschiedenen Schläge der damaligen Arbeits- und Hütehunde zwischen 1920-1935 zu klassifizieren.

Hierbei spielten bei den „bodenständigen Hütehunden“ neben Schafpudel und pommerschen Hütehund der Hütespitz / Schäferspitz eine Rolle. Innerhalb des Vereins von W. Wieland „Fachschaft für bodenständige Hütehunde“ (Sitz in Stettin) wurden die Hunde mit Stammbaum aufgezeichnet:

Abstammungsnachweis für bodenständige Hütehunde:

Der Schäferspitz bei Dr. R. Fitzner

Der 1864 geborene Prof. Dr. Rudolf Fitzner (Anthropologe und Wirtschaftsgeograph) beschrieb den Schäferspitz in einem seiner Werke folgendermaßen:

„Der Wächter im Zeltlager und in den Gehöften ist ein großer, starker Schäferspitz – von den Franzosen chien kabyle genannt – mit langen, blendend weißen Haaren und voller buschiger Rute.“ 5

Hier ist anzufügen, dass ein „chien kabyle“ ein Synonym für den Atlashund ist, also ein Gebrauchshund aus dem Atlasgebirge. Dazu gehören verschiedene Arten von Schäfer- und Hirtenhunden, also auch große Herdenschutzhunde wie er ihn hier vielleicht beschrieb. Demzufolge sprach er nicht von jenem pommerschen Hütehund und verwendete den Ausdruck Schäferspitz eher allgemein als Begriff für damalige Schäferhunde.

Die bodenständigen Hütehunde nach Zimmermann

Deutlich später beschrieb Heinrich Zimmermann in seinen beiden umfassenden Lexika über Hunde u. a. die bodenständigen Hütehunde. Er geht dabei auch auf die drei Schläge ein:

Der Schafpudel, der pommersche Hütehund und der Hütespitz.

„Der Hütehund als Gebrauchshund muss jeden Tag viele Stunden lang und bei jedem Wetter seinen Dienst der Herde versehen. Ein wetterfestes Haarkleid ist deshalb erste Vorbedingung für ihn. […] diese harten Daseinsbedingungen haben bei Schäfern einen mittelgroßen, muskulösen, aber nicht überstreckten Hund mit sehr kräftiger Kopf- und Fangbildung und sehr harter, dichter Behaarung geschaffen. Der Hütehund ist wachsam, ohne jede Nervosität und unnötige Kläfferei. Menschen und allen anderen Erscheinungen seiner Umwelt tritt er unbefangen gegenüber, und gerade diese guten Eigenschaften lassen ihn als Haus- und Familienhund geeignet erscheinen.“ 6

Der Schäferspitz – ein Schäferhundvorfahre

Löns hinterlässt uns ein anschauliches Bild von einem Hund, der von Bauern und Hirten sehr geschätzt war. Er wiederholt sich immer wieder, dass den meisten Hütehunden (er spricht namentlich von Schäferhunden) die Selbstständigkeit fehlte und diese zu sehr von der Anleitung des Hirten abhängig waren. So sei der Schäferspitz, welcher aufgeweckter, feuriger und doch noch lenksam sei, besser für manche Situationen geeignet.

Das Aussehen dürfte wegen der Zucht auf Eignung sehr vielseitig gewesen sein. Heinrich Zimmermann beschrieb ihn folgendermaßen:

„Der Schäferspitz ist ein mittelgroßer, stehohriger, gedrungen wirkender Hund mit übermittellangem Stockhaar. Die Ohrform des Schäferspitzes ist ein kleines straffes Stehohr mit abgestumpfter Spitze, Ohrinneres und Ohrränder sind gut behaart. Die Behaarung des Schäferspitzes ist ein gut mittellanges Stockhaar. Unterwollbildung ist vorhanden, richtet sich aber nach dem Wechsel der Jahreszeiten. Unter den Backen und in der Halsgegend sind die Grannenhaare besonders stark entwickelt und bilden so das Rassekennzeichen des Schnurrbartes und der Mähnenbildung. Jeder Anflug von seidigem oder auch nur weichem Haar entwertet unbedingt. Die Rute ist kurz, buschig und hart behaart, sie hat keine Fahne und wird meistens abwärts getragen.“ „Der Hütehund als Gebrauchshund muss jeden Tag viele Stunden lang und bei jedem Wetter seinen Dienst der Herde versehen. Ein wetterfestes Haarkleid ist deshalb erste Vorbedingung für ihn. […] diese harten Daseinsbedingungen haben bei Schäfern einen mittelgroßen, muskulösen, aber nicht überstreckten Hund mit sehr kräftiger Kopf- und Fangbildung und sehr harter, dichter Behaarung geschaffen. Der Hütehund ist wachsam, ohne jede Nervosität und unnötige Kläfferei. Menschen und allen anderen Erscheinungen seiner Umwelt tritt er unbefangen gegenüber, und gerade diese guten Eigenschaften lassen ihn als Haus- und Familienhund geeignet erscheinen.“ 6

Der Begriff „Schäferspitz“ bezeichnet also einen spitzartigen Hundetyp, der in der Vergangenheit als Hütehund eingesetzt wurde. Dieser Hundetyp war nicht identisch mit dem heutigen Groß- und Mittelspitz, wies jedoch möglicherweise eine Verwandtschaft zu ihnen auf. Während der Großspitz hauptsächlich als Haus- und Hofhund diente, übernahm der Schäferspitz spezifische Hüteaufgaben.

In der älteren Literatur wird der Spitz als ursprünglicher Hundetyp angesehen, aus dem sich unter anderem auch die Schäferhunde entwickelten. Vor dem Aufkommen von Zuchtvereinen im 19. Jahrhundert gab es einen Austausch zwischen verschiedenen Hundetypen, was zu einer gewissen Vermischung führte. Im Jahr 1927 gründete der Tierarzt W. Wieland zusammen mit Gleichgesinnten den „Verein für bodenständige Hütehunde„, der sich dem Erhalt der Schafhundschläge widmete. Neben den dem Schafpudel und dem Schäferspitz rückte dabei auch der weiße, spitzartige Hütespitz in den Fokus des Vereins. Der Schäferspitz könnte somit als Mitbegründer der heutigen Spitze und Schäferhunde angesehen werden.

Weitere Erwähnungen vom Schäferspitz in Literatur und Zeitung

1804

„Mir scheint der Aehnlichkeit mit einem pommerschen Schäferspitz zu haben.“ 8

1856

„Da ließen die Hirten durch ihren Schäferspitz die Widder zurücktreiben…“ 9

1874

„… und ließ sie von einem scharfen Schäferspitz bewachen.“ 10

1876

„… blieben der Hühnerhund und der Schäferspitz auf dem Hofe unter Johanns und Liesels spezieller Aufsicht…“ 11

1877

„Denn die jungen Leonberger Hunde werden ja jetzt gut bezahlt und auf das Bisschen Metzgerhund oder Schäferspitz, das da mit hineingeschmuggelt wurde, kommt es ja m Ende nicht an..“ 12

1893

Da kommt mit Schnuppern ein Schäferspitz

Durchs Farrenkraut gestrichen;

Der späht ein Weilchen, leisen Tritts,

Wer hier sich eingeschlichen?

Dann plötzlich bewegt er wedelnd den Schwanz,

Als wollt er sagen: Ist das nicht der Hans?

Bei meiner aremen Seele!

Und er bellt aus freudiger Kehle. 13

1934

„Auch der sog. Schäferspitz den man auf alten Bildern noch häufig abgebildet sah, ist von dem modernen Polizeihund fast verdrängt worden.“ 14

Quellenangaben:

- Sequenzen der Jagd nach Coppinger & Coppinger (2001) ↩︎

- Natürliche Jagdhundekunde, Rudolf Löns, Hellbronn (1925) ↩︎

- Eutiner Landesbibltiothek: Benkowitz, Karl Friedrich (ca. 1764-1807) ↩︎

- Die Erziehung des jungen Hundes im ersten Lebensjahre als Grundlage, Rudolf Löns (1920) ↩︎

- Die Regentschaft Tunis. Streifzüge und Studien von Prof. Dr. Rudolf Fitzner, Berlin (1895) ↩︎

- Das Lexikon der Hundefreunde, Heinrich Zimmermann, Berlin (1933) ↩︎

- Das Lexikon der Hundefreunde, Heinrich Zimmermann, Berlin (1933) ↩︎

- Das italienische Kabinet oder Merkwürdigkeiten aus Rom und Neapel, Benkowitz, Karl Friedrich, verlegt in Leipzig 1804 bey Heinrich Gräff ↩︎

- Die Wanderung zum Christkind, Unterhaltungsblatt Bohemia Nr 306, vom 26.12.1856 ↩︎

- Die Kaninchenzucht oder Anleitung, mit geringen Kosten und Raumersparniß durch rationelles Verfahren ein rentables Unternehmen zu begründen. Aus dem Französischen von M. Redares, Weimar, Vernhard Friedrich Voigt (1874) ↩︎

- Die Weihnachtsbescheerung von Stanislaus Graf Grabowski, Illustriertes Unterhaltungsblatt, Byreuther Familienblätter Nr. 38 (1876) ↩︎

- Die Hundezucht im Lichte der Darwin`schen Theorie, Gustav Lunze, Berlin (1877) ↩︎

- Der Wanderbursche. Klänge aus der Fremde, Robert Waldmüller (Eduard Duboc.) Leipzig, (1893) ↩︎

- Jahresbericht Veterinär-Medizin, 54. Band, Berlin Julius Springer Verlag (1934) ↩︎

Grafik Jagdverhaltenskette: https://sprichhund.de/jagdverhalten-koerpersprache/

Foto: Langstockhaariger Schäferhund: Der deutsche Schäferhund in Wort und Bild, Max von Stephanitz, 1921