Der Torfhund, Torfspitz, oder auch Pfahlbauspitz (Canis palustris, Canis familiaris palustris Rütimeyer), war ein prähistorischer Hund, der mit dem Menschen zusammen lebte. Man ging lange Zeit davon aus, dass aus ihm die Rassen der Terrier, Spitze und Schnauzer hervorging. Heute gilt diese Theorie als überholt.

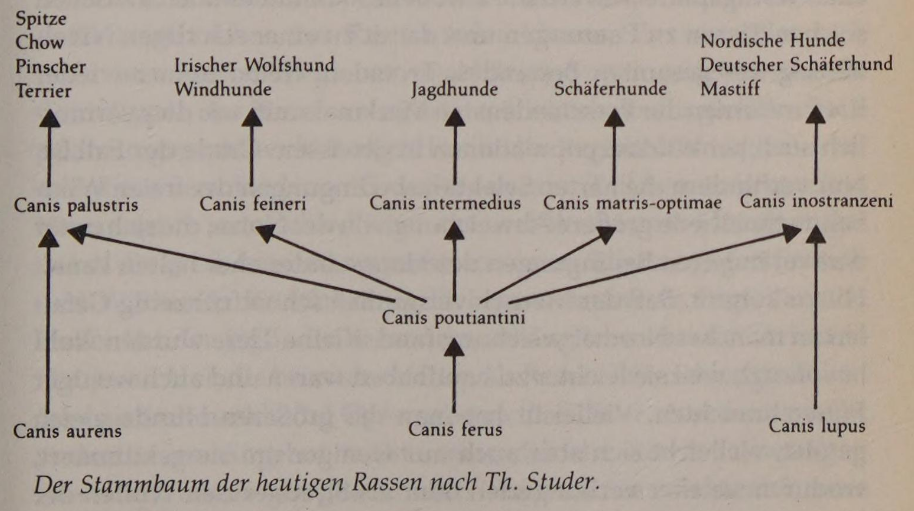

Erstmals wurde dieser Hundetypus vom Schweizer Zoologen Ludwig Rütimeyer (1825-1895), nach Funden in Schweizer Pfahlbausiedlungen der Jungsteinzeit (ca. 5.500-2.200 v. Chr.) näher beschrieben. Unter anderem beschrieb auch der Schweizer Zoologe und Kynologe Theophil Studer (1845-1922) die Überreste einiger gefundenen Tiere als spitzartig, daraus entwickelte sich die 1901 erschienene Urrassentheorie:

Der Torfhund ist der direkte Ahnherr aller nordischen Rassen, der deutschen Spitze und über verschieden Stufen auch anderer Hunderassen.

Die anderen Stammformen wären demnach:

- Canis feineri (hypothetische Stammform der Windhunde und des Irischen Wolfshunds)

- Canis intermedius (hypothetische Stammform der Jagdhunde)

- Canis matris optimae (hypothetische Stammform der Schäferhunde)

- Canis inostanzeni (hypothetische Stammform der Nordischen Hunde, des Deutschen Schäferhunds und des Mastiffs)

Torfspitz-Theorie wurde durch moderne DNA-Analysen widerlegt

Die Theorie, der Torfspitz sei der direkte Stammvater aller heutigen Spitze, wird durch genetische Analysen widerlegt. Moderne Spitzrassen sind keine direkten Nachfahren des Torfspitzes, sondern Teil eines breiten genetischen Spektrums, das sich aus verschiedenen wolfähnlichen Frühformen entwickelt hat. Studers Stammbaum von 1901 gilt heute als überholt, denn er beruhte auf Schädelmerkmalen allein, ohne genetische Grundlagen – und wurde durch spätere wissenschaftliche Untersuchungen klar widerlegt.

Mit Sicherheit kann man sagen, dass Hunde in der zweiten Hälfte des Torfzeitalters einen enormen Entwicklungsprozess durchmachten und der Mensch begann verschieden Hundetypen gezielt zu züchten. Ebenso geht man davon aus, dass sich viele Hunde ihrer Umgebung angepasst und dementsprechend selektiert haben.

Eine von mehreren umfassenden Studien zeigt, dass europäische Spitzrassen (z. B. Elchhund, Finnenspitz, Deutscher Spitz und Schipperke) genetisch außerhalb des Klons der modernen europäischen Hunderassen liegen. Sie sind eigene Linien mit eigenständiger Abstammung, kein direkter „Abkömmling“ des Torfspitzes. ➔ Zur Studie

Quellenangaben:

https://de.wikipedia.org/wiki/Torfhund

https://de.wikipedia.org/wiki/Urrasse

https://tierwissen.de/artikel/hunde/hunderassen/deutsche-spitze/index.shtml

Grafik Stammbäume aus: Der Hund. Abstammung – Verhalten – Mensch und Hund. Erik Zimen, München 1992

Weiterführende Literatur dazu

Henriette Kroll: Hundeleben im Neolithikum. In: Von Peißen nach Wiederitzsch. Archäologie an einer Erdgas-Trasse. MITGAS, Gröbers 2004

Friedrich von Alten: Die Kreisgruben in den Watten der Nordsee. In: Bericht über die Thätigkeit des Oldenburger Landesvereins für Alterthumskunde. Heft 3, 1881, ZDB-ID 965551-7

Markus Bertling, Heather Gill-Frerking, Wilfried Rosendahl: The bog dog from Burlage. In: Alfried Wieczorek, Wilfried Rosendahl (Hrsg.): Mummies of the world. Prestel, München u. a. 2010, ISBN 978-3-7913-5030-1

Otto Antonius: Grundzüge einer Stammesgeschichte der Haustiere. Gustav Fischer, Jena 1922

Theophil Studer, Die praehistorischen Hunde in ihrer Beziehung zu den gegenwärtig lebenden Rassen. In: Abhandlungen der Schweizerischen Palaeontologischen Gesellschaft. Band 28, 1901, S. 1–137

Theophil Studer, Ueber Hunde aus den Crannoges von Irland. www.wolfhound.ch

L. H. Jeitteles, Die Stammväter unserer Hunde-Rassen. Wien 1877