Die letzte Gruppe der Hunde, die wir betrachten wollen, umfaßt diejenigen, die dem Menschen am treuesten dienen und am meisten von ihnen geknechtet werden, die Haushunde.

Zu dieser Gruppe gehört der Pyrenäenhund, der Pommer, der Spitz, der ungarische Wolfshund, der Hund der Lappen, der Kamtschatkdalen, der Hasenindianer, der Eskimos und der Hund von der Baffinsbai, ebenso auch der Zigeunerhund, der chinesische, der isländische, der sibirische Hund und andere.

Als allgemeine Kennzeichen gelten die folgenden: der Leib ist etwas gedrungen, ziemlich dick, nur gegen die Weichen ein wenig eingezogen, der Rücken leicht gekrümmt, die Brust kaum vorstehend, der Hals ziemlich kurz und dick, der Kopf länglich, wenig erhoben, die Stirn etwas gewölbt, die Schnauze nicht sehr lang, nach vorn ziemlich stark verschmälert und zugespitzt; die Füße sind von mittlerer Höhe, dick und stark, die vorderen vollkommen gerade; der Schwanz ist nicht sehr dünn, oft sogar buschig, ziemlich lang, reicht etwas unter das Fersengelenk und wird entweder gerade nach rückwärts gestreckt oder nach links geringelt aufwärtsgebogen getragen; die Ohren sind kurz, nicht sehr schmal, zugespitzt und aufrechtstehend mit mittellangen Haaren besetzt, die Lippen kurz und straff; an den Hinterpfoten ist keine Afterzehe vorhanden. Eine zottige, lange und grobe Behaarung, die auf der Schnauze und der Vorderseite der Beine sich bedeutend verkürzt, ist noch Gemeingut aller hierhergehörigen Hunde. Die Färbung ist natürlich sehr verschieden, bei allen dunkleren aber befindet sich über dem Auge jederseits ein rundlicher, bräunlichgelber Flecken. Als mittlere Größe des Körpers gilt etwa eine Länge von 50, die Höhe am Widerrist beträgt 75, der Schwanz mißt etwa 30 Zentimeter.

Der Haushund (Canis familliaris domesticus) wird als einer von den Hauptstammarten aller Hunde angesehen und von einigen Naturforschern als ursprünglich in Frankreich heimisches Tier betrachtet. Er ist ein starker, aber keineswegs besonders schwerer Gesell, in seinem Laufe ziemlich rasch und ausdauernd, besitzt viel Verstand und zeichnet sich ebenso durch seinen Scharfsinn und seine Klugheit wie durch seine Wachsamkeit, Anhänglichkeit, Treue oder seinen Mut und seine Tapferkeit aus. Alle diese Eigenschaften stempeln ihn ganz von selbst zu dem, was er ist. Man verwendet ihn mit dem größten Vorteile als Wächter des Hauses wie als Hüter und Lenker der Herden oder aber auch als Zugtier, und jede seiner Aufgaben weiß er zur größten Zufriedenheit seines Herrn zu lösen. Er ist derjenige Hund, der vielen Völkerschaften geradezu unentbehrlich ist und die Leistungen der verschiedenartigsten Haustiere in sich vereinigt. Einige Völker halten ihn wie ein Kind, andere mißhandeln ihn auf schnödeste Weise, und gleichwohl bleibt sich seine Treue und sein Diensteifer überall gleich. Er lernt alle seine Fertigkeiten von selbst, ohne seinem Herrn besondere Mühe zu machen, und zeigt dabei Geduld, Ausdauer, Lust an seinen eigenen Fortschritten und hohen Mut.

Von allen diesen Hunden verdient der eigentliche Schäferhund besonders erwähnt zu werden. Er zeichnet sich vor anderen Haushunden dadurch aus, daß nur die Spitzen seiner Ohren überhängen, ist auch in der Regel schlank gebaut, dürrleibig, hochbeinig und sehnig wie ein Wolf, dem er an Größe freilich bedeutend nachsteht. Der längliche Kopf mit der spitzen Schnauze, die mageren, geraden Beine, die mittellange Rute, die etwas eingezogen zu werden pflegt, das dichte, krause, manchmal zottige Fell von graubräunlicher Färbung sind anderweitige Kennzeichen, die zur Vervollständigung des Bildes dienen mögen.

»Wenn irgend eine Hunderasse«, sagt Adolf Müller treffend und wahr, »ein Verdienst um die Menschheit sich erworben, also ein Anrecht auf das Gefühl der Anerkennung und Liebe hat, so ist es der kluge, treue, wachsame und nimmermüde Schäferhund, der Hund, von dem Buffon nicht mit Unrecht das beredte Wort gesprochen, daß er der wahre, unverfälschte Hund sei, der als der Stamm und das Muster des ganzen Geschlechts betrachtet werden muß. Jede Hunderasse verliert bei aller Beharrlichkeit ihrer Natur unter verschiedenen Himmelsstrichen mehr oder weniger von ihrer körperlichen und geistigen Charakteristik: der treue Leiter und Beschützer der Herden ist sich überall in den bedeutendsten Zügen seines Leibes und Geistes gleichgeblieben. So viel auch Laune und Unkenntnis durch unpassende Kreuzung am Äußeren und Inneren des Tieres verändert und verschlechtert haben mögen, immer und immer kehrt seine zähe, kräftige Natur zu ihrer urwüchsigen, sprechenden Wesenheit zurück. Wie der Spitz stellt der Schäferhund die Wachsamkeit gleichsam über sich selber. Den leisesten Tritt eines den Feldweg Wandernden vernimmt sein feines Gehör; der geringste Luftzug bringt der scharfen Nase die Witterung des der Herde sich Nahenden, und ebenso entschieden als sicher ist die Fremdes ankündigende Stimme. Zu dieser Wachsamkeit gesellt sich auf der Grundlage einer rauhen, derben Natur ernster Mut, der das Tier aber niemals auf die Abwege des Raufboldes führt. Auch die Tugend der Genügsamkeit besitzt unser Hund in hohem Grade, und die Unempfindlichkeit gegen Nässe und Hitze teilt er mit seinem Gebieter. Immer beweist er sich verständig, aufmerksam und im Hüteramt von morgens bis abends unverdrossen tätig. Dabei ist er ernsten, ruhigen Wesens, karg im Lautgeben und Bellen, treu und voll Anhänglichkeit an seinen Herrn.“ Ohne ihn würde es unmöglich sein, Vieh zu hüten; ein Schäfer richtet mit ihm mehr aus als zwanzig Hirten ohne Hund.

Was der Schäferhund für die Herden, ist der Spitz oder Pommer für das Haus. Klein oder höchstens mittelgroß, kräftig und untersetzt, spitzköpfig und spitzschnauzig, als müßte man auf Reineke den Verdacht der Vaterschaft werfen, kurzbeinig und langschwänzig, ausgerüstet mit mäßig großen Ohren und ebensolchen klugen und lebhaften Augen, dicht eingehüllt in ein bald grobes und langes, bald feines und kurzes Fell von rein weißer, gelber, fuchsroter, grauer, ausnahmsweise auch schwarzer Färbung, höchstens noch mit lichter Stirnblesse und weißen Abzeichen an den Füßen, tritt er uns entgegen, so daß man ihn schwerlich verkennen kann.

Dieser in seiner Art ebenfalls ganz vortreffliche Hund wird in vielen Gegenden Deutschlands, zumal in Thüringen, als Wächter auf Bauernhöfen zum Bewachen des Hauses und Hofes oder von Fuhrleuten als Hüter ihrer Wagen benutzt. Bei letzteren fehlt er wohl selten und übernimmt hier zugleich noch eine andere Rolle: er erheitert und erfreut durch sein munteres Wesen den in gleichmäßiger Weise seinen Tag verbringenden Mann bei dem schwierigen Geschäft. Der Pommer gilt für die beste Rasse, weil er bei unwandelbarer Treue und Anhänglichkeit besonders aufmerksam und lebhaft ist, dabei weder Regen noch Kälte scheut, ja gewöhnlich im Hause oder Hofe dort am liebsten zu liegen pflegt, wo der Wind am stärksten Pfeift, übrigens zeigen alle Spitze einen großen Hang zur Freiheit und taugen deshalb nicht als Kettenhunde, während sie als umherstreifende Wächter ihrer Treue und Unbestechlichkeit wegen unersetzbar sind.

In seinem Wesen und Betragen unterscheidet sich der Spitz wesentlich vom Schäferhund. Abgesehen von der unermüdlichen Wachsamkeit, die beide mit gleichem Eifer ausüben, und seiner Freundschaft gegen Haustiere ist er das gerade Gegenteil von diesem, immer in Bewegung, soviel wie möglich laut, ein oft höchst unangenehmer Kläffer sogar, heftig, reizbar und bissig. Weder im Gehöft, noch auf dem Wagen kann er in Ruhe bleiben. Dort lockt ihn jeder Vorübergehende an die Straßentür, jedes ängstlich gackernde Huhn in den Hintergarten; hier setzt er mit geschickten Sprüngen von der Ladung auf den Bock, vom Bock auf den Rücken des Pferdes, oder aber herab auf die Straße und von dieser wieder auf den Wagen. Wie der Schäferhund liebt er Haustiere ganz ungemein, am meisten aber doch die Pferde, mit denen er sich förmlich verbrüdert; wie seinem Verwandten geht ihm das Wohl und Wehe seiner Pflegebefohlenen, unter die er selbst das Federvieh rechnet, sehr zu Herzen: aber während jener seine Arbeit still und gemessen verrichtet, tobt er ununterbrochen im Hause und Hofe umher, und sein beständiges Gebell gewinnt den Anschein des Keifens eines ewig schlecht gelaunten Wesens. Und doch ist er keineswegs übermütig, sondern nur eifrig und über die Maßen geschäftig. Alles Mißtrauen, das er gegen Fremde jeden Standes an den Tag legt, wurzelt einzig und allein in dem Bestreben, seinem Gebieter voll und ganz zu dienen. Zunächst sieht er in jedem Geschöpf einen Dieb, mindestens einen Lästigen oder Störenfried, dem gegenüber er Haus und Hof, Vieh und Gerät zu verteidigen hat. Der Besuchende wird übel empfangen, der fechtende Handwerksbursche nicht viel schlimmer, der Bettler kaum mit größerem Ingrimm; aber während er ersterem, sobald er ins Haus getreten, freundlich begegnet, knurrt er den Handwerksburschen noch an, nachdem er sich von dessen Ungefährlichkeit überzeugen mußte, und verfolgt er den Bettler noch bellend, nachdem dieser bereits Haus und Hof verlassen hat. Zwei- und vierbeinige behaarte und gefiederte Räuber und Diebe mögen sich vor dem Spitz in acht nehmen: gegen sie ist er mit Bewußtsein heftig, zornwütig, unerbittlich. Er verbeißt sich, und ob es ihm das Leben kosten möge, in der Wade des Diebes, kämpft ingrimmig mit dem Fuchs, weicht selbst dem Wolf nicht, und tötet den Habicht, der sich auf die Henne stürzte, falls dieser nicht durch schleunige Flucht sich rettet.

Alles beschützen, alles in Ordnung halten, das ihm Anvertraute mit unbestechlicher Treue hegen und Pflegen, scheint Lebenszweck des Spitzes zu sein.

»In der Nähe eines vielbesuchten Badeortes mit schöner Umgebung«, so erzählte mir eine geistreiche und sinnige Frau, »lernte ich einen der wackersten Spitze kennen, der mir jemals vorgekommen ist. Wir wünschten einige der nächsten Aussichtspunkte zu besuchen und verlangten vom Wirt Weg und Steg zu wissen. ›Ich will Ihnen einen Führer mitgeben, auf den Sie sich verlassen können‹, bemerkte der Mann und rief seinen Hund herbei. ›Spitz‹, sagte er, ›du führst diese Herrschaften und zeigst ihnen alles alles, hörst du!‹ Spitz antwortete durch Wedeln des Schwanzes, machte die Runde von einem Mitglied der Gesellschaft zum andern und setzte sich in Bewegung. Unter seiner Führung stieg man den Berg hinauf. Einige Gesellschaftsmitglieder blieben zurück. Spitz wartete, ruhig am Wege sitzend, bis sie herangekommen waren; eine andere Gesellschaft, die Tags vorher denselben Führer benutzt hatte, kam von oben herab, erkannte den Hund und lockte ihn an sich: Spitz wedelte freundlich dankend, blieb sich aber seines Auftrags bewußt und verließ die neuen Bekannten nicht. Rechts und links ab vom Weg führte er die ihm Anbefohlenen; auf jedem Aussichtspunkt blieb er sitzen, bis man sich zum Weitergehen anschickte; endlich kehrte er um. Er hatte seine Aufgabe glänzend gelöst, nichts versäumt, keinen schönen Punkt übergangen, kein Mitglied der Gesellschaft verloren. Sichtlich erfreut nahm er, zu Hause angelangt, das Lob seines Herrn und die Liebkosungen der von ihm Geführten entgegen.«

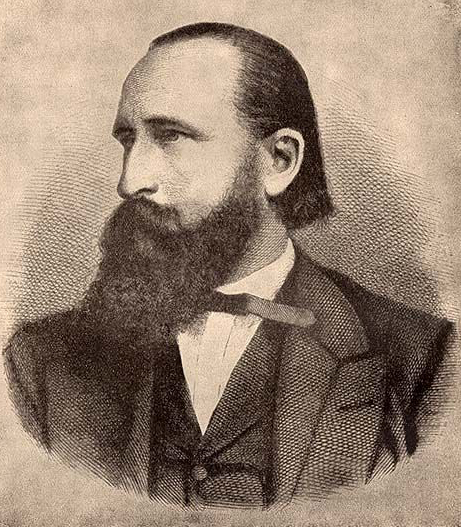

Alfred Edmund Brehm (1829–1884) war ein deutscher Zoologe, Schriftsteller und Reisender, der vor allem durch sein populärwissenschaftliches Werk „Brehms Tierleben“ bekannt wurde. In diesem mehrbändigen Werk beschrieb er Tiere nicht nur wissenschaftlich, sondern auch mit anschaulichen, oft erzählerischen und emotionalen Schilderungen, die seinen Stil einzigartig machten. Brehm kombinierte genaue Beobachtungen der Anatomie und Lebensweise mit lebendigen Anekdoten aus dem Verhalten der Tiere. Dabei verlieh er den Tieren fast menschliche Eigenschaften, indem er ihre „Charaktere“ darstellte – beispielsweise mutig, scheu oder verspielt. Seine Beschreibungen waren nicht nur sachlich-informativ, sondern auch unterhaltsam, was das Werk einem breiten Publikum zugänglich machte. Brehm unternahm zahlreiche Reisen, etwa nach Afrika und Sibirien, um Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu studieren. Seine Schilderungen verbinden wissenschaftliche Erkenntnisse mit einem tiefen Respekt und einer Bewunderung für die Tierwelt. „Brehms Tierleben“ gilt bis heute als ein Meilenstein der populären Naturkunde und prägte das Bild vieler Generationen von Tieren.

Quellenangabe:

Brehms Tierleben. 2. Buch: Die Säugetiere, Alfred Edmund Brehm, Leipzig/Wien 1890