Der deutsche Spitz

Ein temperamentvoller Wachhund, erhielt seinen Namen nach den spitzen Ohren und spitzer Schnauze, dessen verschiedene Arten und Formen sich fast nur durch abweichende Farbe und Größe unterscheiden. Wann dieser Rassename in Deutschland auftrat, läßt sich mit Bestimmtheit nicht feststellen. Sicher ist, daß er nicht erst seit 1780 verzeichnet wird, denn Beckmann wies darauf hin, daß das Wort „Spitzhundt“ als Schimpfwort bereits im Jahre 1450 in der „Hausordnung des Grafen Eberhardt zu Sayn (am Niederrhein)“ zu finden war. Der älteste Name für den deutschen Spitz war „Pommer“ (Canis pomeranus bei Fitzinger u. a.) Pommern ist aber nicht als seine Heimat zu bezeichnen, in Pommern stand nur die Zucht der weißen Spitze in Blüte, wie in Mannheim die der schwarzen (daher der Name Mannheimer Spitz).

Anklänge an die alte Bezeichnung finden sich in den Ramen „Pomeranian“ (England), „Pomerska Spetsen“ (Schweden), „Lou-lou de Poméranie“, „Chien pomérien“ (Frankreich).

Über den Spitz waren die Ansichten der alten Kynologen geteilt. Nach der „Cynographia Britannica“ von Sycenham Edwards (1800) hat „der Spitz wenig Wert, er ist lärmend, ränkevoll, zanksüchtig, feig, eigensinnig, verräterisch, mürrisch und Kindern gefährlich“.

Nach Vero Shaw ist er „eine der weniger interessanten Rassen“, Fitzinger zählte ihn zu den jenigen Hundeformen, die „allmählich ihrem Verschwinden entgegengehen“.

Daß Fitzinger Unrecht hatte, verweist nicht nur die große Verbreitung des deutschen Spitzes, sondern auch seine Beliebtheit. Die Zucht des Spitzes steht heute in Deutschland in Blüte.

Der Wolfsspitz wird vorwiegend im württemberischen Schwarzwald und in Westfalen, der weiße und schwarze Groß-Spitz hauptsächlich im Rheinland und in Westfalen, der Kleinspitz, vielfach als Zwerg- oder Mannheimer Spitz bezeichnet, in Süddeutschland, seit 1918 auch im Rheinland und in Westfalen gezüchtet.

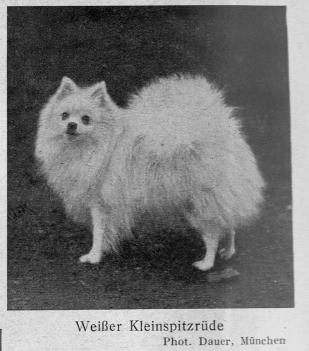

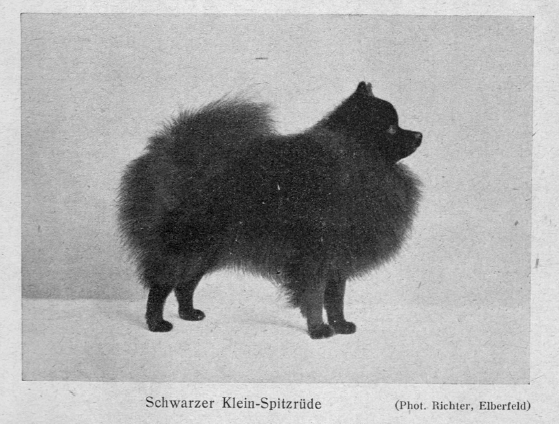

Die Zucht der Kleinspitze ist bedeutend schwerer als die der Wolfsspitze, weil immer wieder Rückschläge in Bezug auf die Größe vorkommen. Die Größe der Kleinspitze soll nicht über 27-28 cm betragen. In letzter Zeit werden die Kleinspitze in vielen Farben gezüchtet: Weiß, schwarz, braun, orangefarben, wolfsgrau, stahlblau, blaufuchsfarben und Schecken.

Was die Haltung des Spitzes betrifft, muß seiner Haarpflege besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, ohne beständig mit Kamm und Bürste an der Behaarung „herumzuarbeiten“. Damit die Unterwolle nicht verfiltz, muß das Haar nach dem „Deutschen Spitz in Wort und Bild“ in großen Zeiträumen mit einem sehr weiten Kamm, später auch Bürste, gegen das Haar vorsichtig durchgekämmt werden, ohne die Unterwolle auszureißen. Verfilzte Stellen werden mit den Fingern in Ordnung gebracht. Spitze dürfen nie geschoren werden. Ein Bad im Sommer ist unschädlich. Für weiße Spitze ist Trockenwäsche (f. d.) zu empfehlen, dem Bade eines schwarzen Spitzes wird eine Abkochung von Panamaholz hinzugefügt, damit das Haar tiefschwarz bleibt.

Die Spitzrüden haaren jährlich einmal aus, die Hündinnen verlieren nach dem Absaugen das Haar und sind erst nach Verlauf von ungefähr 10 Wochen im vollen Haar.

Was die Zucht betrifft, so wird die junge Zwergspitzhündin oft im Alter von 8 Monaten belegt, um möglichst kleine Tiere zu erzielen, eine große Spitzhündin am besten bei der zweiten oder dritten Hitze.

Zu den Eigentümlichkeiten des Spitzes zählt das Stellen des Ohres und der Rute. Kleinere Spitze stellen sie früher als größere, manche stellen die Ohren bereits im Alter von 14 Tagen, größere Wolfsspitze erst im sechsten Monat. Die Rute beginnt sich erst in der dritten Lebenswoche zu heben.

Für die Förderung des Spitzes setzt sich die Fachschaft für Deutsche Spitze im RDH. ein. Die monatlichen Mitteilungen der Fachschaft „Der deutsche Spitz“ erscheinen in der Deutschen Kynologen-Zeitung. Der erste „Verein für Deutsche Spitze“ wurde 1899 auf Anregung von Charles Kammerer (Wien) in Frankfurt a. M. gegründet. Zu den Gründern zählen: Amtsgerichtsrat Dr. von Uhden, Charles Kammerer, Karl Wolfsholz, Fritz Quidde. Vgl.: „Der deutsche Spitz in Wort und Bild“ (herausgegeben im Auftrage des „Vereins für Deutsche Spitze“).

Die Rassekennzeichen des Deutschen Spitzes sind:

Allgemeine Erscheinung:

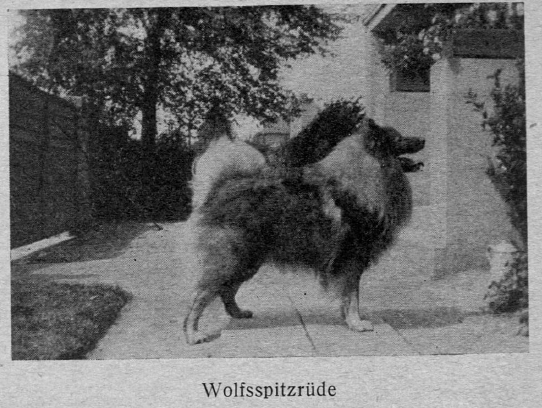

Die verschiedenen Arten und Formen unserer Spitze unterscheiden sich fast nur durch die abweichende Farbe und Größe. Als die älteste und am frühesten zu bestimmten Rasse ausgebildete Form dürfte jedenfalls der noch jetzt im Bergischen, namentlich in der Gegend von Elberfeld, Aachen, Krefeld häufig vorkommende und in bezug auf Form, Behaarung und Farbe sich gut vererbende Wolfsspitz zu bezeichnen sein.

Die schon vor der Mitte des vorigen Jahrhunderts in Frankreich entstandene Benennung des Spitzes „Chien loup“ kann wohl nur infolge der in damaliger Zeit vorherrschenden wolfsgrauen Farbe des Spitzes gewählt worden sein. Daß der Spitz, wenn auch zuerst in Deutschland, und zwar vorzugsweise an den Ostseeküsten, zur bestimmten Rasse ausgebildet wurde, bezeichnen unter anderem schon die alten Benennungen dieser Hunde als „Canis Pomeranus“, wie auch das englische „Pomeranian“, das schwedische „Pomerska Spetzsen“, das französische „Loulou de Pomernie“ und der deutsche Name „Pommer“.

Laut beschluß der Generalversammlung zu Frankfurt a. M. 1906 werden alle Größen des deutschen Spitzes anerkannt.

Die maßgebende Farbeneinteilung ist vorerst folgende:

- Große Spitze:

- Kleine Spitze (Zwergspitz) bis zu 26 cm Schulterhöhe

a) wolfsfarbene,

b) schwarze,

c) weiße und

d) andersfarbige (Zwergspitze).

Besondere Klassen können auch für die einzelnen Farbenschläge bei genügend Meldungen eingerichtet werden.

Die sog. Seidenspitze (Maltesermischlinge) sind nicht anerkannt.

Sämtliche Spitze Deutschlands sind daher:

1. Große Spitze:

a) Wolfsspitze,

b) schwarze Spitze,

c) weiße Spitze,

d) andersfarbige Spitze.

2. Kleine Spitze (Zwergspitze):

a) schwarze,

b) braune,

c) weiße,

d) andersfarbige Spitze.

Der große Spitz.

Die unterscheidenden Merkmale der großen Spitze beschränken sich vorzugweise auf die Farbe, doch ist der Wolfsspitz meist größer und kräftiger gebaut, auch reichlicher und derber behaart als die übrigen Spitze. Die nachstehenden Rassekennzeichen sind mit Untershceidung der Farbe für alle vier Formen der großen Spitze gültig.

Allgemeine Erscheinung:

Kurze, gedrungene Figur von kecker Haltung und fuchsähnlichem Kopfe; spitzen, möglichst kleinen Ohren und stark gerollter, buschig behaarter Rute.

Behaarung reichlich und locker, am Halse einen starken, mähnenartigen Kragen bildend. Kopf, Ohren und Pfoten kurz und dicht behaart.

Wegen seiner hervorragenden Eigenschaften, wie große Treue, Anhänglichkeit, Klugheit und unbestechliche Wachsamkeit und Anspruchslosigkeit, ist gerade der deutsche Spitz der Freund des Hauses. Ein rassereiner deutscher Spitz, ob großer oder Zwergspitz, soll sich von fremden Personen nicht anfassen lassen, sondern stets argwöhnisch und misstrauisch sein. Erwähnt sei noch, daß der deutsche Spitz erst im dritten Lebensjahr in voller Haarpracht sich befindet, in dieser Beschaffung bleiben die meisten Spitze bis an zehn bis zwölf Jahre.

Kopf: Mittelgroß, von oben gesehen erscheint der Oberkopf hinten am breitesten und verschmälert sich keilförmig bis zur Nasenspitze; von der Seite gesehen mäßiger Stirnabsatz; die Schnauzenpartie (Fang) nicht zu lang, stets im Verhältnis zum Oberkopf (Stirnlänge) Nasenkuppe rund, klein etwas Ramsnase erwünscht.

Die Farbe der Nase rein schwarz, bei braunen Spitzen dunkelbraun.

Lippen nicht überfallend und keine Falten am Lippenwinkel bildend. Die Farbe der Lippen und Augenränder bei weißen Spitzen schwarz. Ohren klein, dicht aneinander stellt, je näher, je besser, dreieckig zugespitzt, hoch angesetzt und immer aufrecht mit steifer Spitze getragen.

Augen mittelgroß, länglich geformt, etwas schräg eingesetzt und stets von dunkler Farbe.

Hals und Rumpf: Hals mittellang; Rüden so kurz als mög lich, völlig gerade, aber vorne höher als hinten. Brust vorne tief, Rippen korb gewölbt und der Bauch hinten mäßig aufgezogen.

Rute: Mittellang, boch angesest, gleich an der Wurzel aufwärts und nach vorn über den Rüden gebogen, dann seitlich nach rechts oder links gerichtet und kreisförmig gerollt, fest auf dem Rücken aufliegend oder direkt auf dem Rüden gerollt.

Läufe: Mittellang, im Verhält nis zum Rumpfe stämmig und völlig gerade, die hinteren in den Sprunge gelenken nur wenig gebogen.

Pfoten: So klein als möglich, rundlich zugespist, mit gewölbten Zehen, sog. Kazenpfoten.

Behaarung: Gesicht, Ohren, Pfoten sowie Außen und Innenseite der Vorder- und Hinterläufe kurz, dicht, am ganzen übrigen Körper reich und lang behaart. Das Eigentümliche des Spitzhaares besteht darin, daß es namentlich am Hals und den Schultern ringsum locker und gerade vom Körper absteht, ohne gewellt, gekräuselt oder zottig zu erscheinen. Auch auf dem Rücken scheitelt sich das Haar nicht, sondern breitet sich locker anliegend nach allen Seiten aus. Die größte Länge erreicht das Haar unter dem Hals und an der Rute. Die Hinterseite der Vorderläufe trägt eine stark ausgebildete, nach unten allmäh lich verlaufende Feder von den Ellenbogen bis zu den Beugungen der Vorderknie hinunter: an den Hinter läufen reicht die Feder nicht ganz bis zu den Sprunggelenken hinab, so daß diese, sowie die übrigen Teile der Läufe von da ab bis zu den Sohlen kurz behaart erscheinen.

Farbe:

a) Der Wolssspitz: Wolfsgrau, das ist silbergrau mit schwärzlichem Anflug der einzelnen Haarspizen; an der Schnauze und der Umgebung der Augen, an den Läufen, dem Bauch und der Rute heller gefärbt.

b) Der schwarze Spitz: Bei der Behaarung des schwarzen Spitzes muß auch das Unterhaar, ebenso wie die Haut, dunkel gefärbt und die Farbe auf der Oberfläche ein Blau-schwarz ohne jedes Weiß oder sonstige farbige Abzeichen sein.

c) Der weiße Spiz: Das Haar soll reinweiß sein, ohne jeden gelblichen Anflug, welcher namentlich an den Ohren häufig auftritt.

d) Der andersfarbige Spitz: Unter andersfarbigen sind alle anderen Farben als die vorgenannten, auch Schecken, zu verstehen. Als Schecken gelten weiße Spitze mit farbigen Platten, nicht aber einfarbige mit weißen Pfoten, Brustfleck oder Blesse.

Größe:

Wolfsspize, Rüden und Hündinnen, möglichst 45 cm, jede Größe darüber zulässig, je größer, je lieber, doch darf die Gesamterscheinung nicht unter der Größe leiden. Ein echter Wolfsspitz soll außer der Farbe auch Größe haben.

Bei schwarzen, weißen und andersfarbigen Spitzen möglichst 40 cm.

Fehler: Zu stumpfe Schnauze, Stulpnase (sog. Schweinskopf), und zu flacher Oberkopf, zu große hervortretende Augen, zu lange oder nicht völlig steif gestellte oder gar nach vorn oder seitlich überschlagende Ohren, eine nicht dicht am Körper liegende, sondern hoch getragene, seitwärts frei abstehende oder hängende Rute, wellenförmige und auf dem Rücken gescheitelte Behaarung. An den Hinterläufen sollen keine After klauen (sog. Wolfsklauen) vorhanden sein.

Beim Wolssspitz sind eine auffällige, allzu dunkle oder schwarze Gesichtsmaske und schwarze Flecken an den Vorderpfoten (Daumenmarken), wie überhaupt alle schwarzen und weißen Abzeichen fehlerhaft. Fleischfarbene Nasen, Augenlider und Lefzen wie zu helle Augen sind ebenfalls fehlerhaft, ebenso Apfelköpfe.

Der kleine oder Zwergspitz.

Der kleine Spitz hat genau dieselbe Behaarung wie die großen Spitze und unterscheidet sich von diesen nur durch die geringere Größe und entsprechend feinere Bauart. Ohren wie auch Pfötchen müssen sehr klein und äußerst sein behaart sein.

Farbe: Jede Farbe ist zulässig.

Größe: Höchstens 26 cm

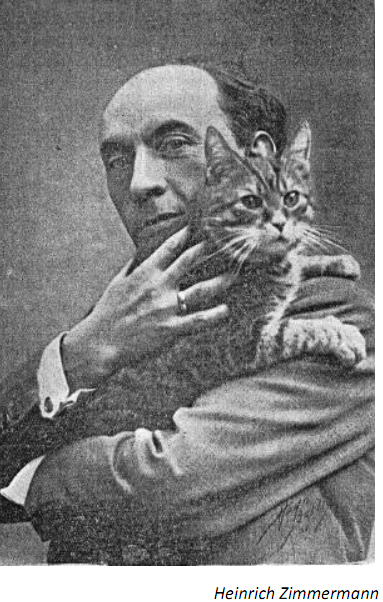

Heinrich Zimmermann

Heinrich Zimmermann (ca. 1887-1942) war ein deutscher Kynologe, Tierschützer und Schriftsteller. Als engagierter Tierschützer setzte er sich für die Vermeidung grausamer Behandlung von Tieren ein. Er war Herausgeber des „Lexikons der Hundefreunde„, einem umfassenden Werk über Hunde, und verfasste das Buch „Bruder Tier – Das Hausbuch der Tierfreunde“, ein weiteres Werk über Tierkunde. Zudem gab er das „Jahrbuch der Tierfreunde Deutschlands 1929.“ heraus.

Zimmermann hielt Vorträge zum Thema Tierschutz, so auch „20 Minuten für die Katze“ auf dem internationalen Tierschutz-Kongress in Wien 1929. Seine Arbeit trug dazu bei, das Wissen über Hunde und den Tierschutz zu verbreiten und das Bewusstsein für die Bedürfnisse von Tieren zu schärfen. Es wird auch gesagt, dass dieses Bestreben den Ursprung des Welttierschutztags legte. Nach seinem jahrelangen Einsatz für die Einführung eines Welttierschutztages wurde sein darauf gerichteter Antrag auf dem internationalen Tierschutzkongress am 8. Mai 1931 in Florenz angenommen. Seitdem wird der 4. Oktober weltweit als Welttierschutztag begangen.

Heinrich Zimmermann wurde 1942 im geschätzten Alter von 55 Jahren von den Nationalsozialisten in einem Konzentrationslager ermordet.

Quellennachweis

Titel: Das Lexikon der Hundefreunde (2 Bände)

Autor: Heinrich Zimmermann

Verlag: Berlin, Verlag Mensch und Tier

Erscheinungsdatum: 1933